いうまでもなくターザン・シリーズこそがバローズの代表作である。火星シリーズがどれだけ多くの支持を集めているといったところで、月シリーズがいかに高い評価を得たところで、大衆的な評価としてターザンにかなうものでは到底ない。バローズの作品という枠をはずして考えても、匹敵するのはスーパーマンか007、あるいはシャーロック・ホームズといったところだろうか。ただ悲しいかな、そうした大衆的人気を支えているターザン像はムービー・ヒーローとしてのそれであって、バローズの物した小説の主人公ではない。特に日本においてはその傾向が顕著だ。いまだにターザン・シリーズは完訳されてはいないのだから。

いうまでもなくターザン・シリーズこそがバローズの代表作である。火星シリーズがどれだけ多くの支持を集めているといったところで、月シリーズがいかに高い評価を得たところで、大衆的な評価としてターザンにかなうものでは到底ない。バローズの作品という枠をはずして考えても、匹敵するのはスーパーマンか007、あるいはシャーロック・ホームズといったところだろうか。ただ悲しいかな、そうした大衆的人気を支えているターザン像はムービー・ヒーローとしてのそれであって、バローズの物した小説の主人公ではない。特に日本においてはその傾向が顕著だ。いまだにターザン・シリーズは完訳されてはいないのだから。しかし――映画で描かれたヒーロー像が大衆の要求に合致したのは事実だとしても、映画化されるもとになったのはやはり原作である小説に魅力があったからに他ならない。すなわち、『類猿人ターザン』という作品のすばらしさである。この作品は、日本においては出版形式やタイミング等、あまりにも恵まれず、残念な境遇におかれているが、本国であるアメリカでは大衆小説としては記録的な売り上げと評判を勝ち得ている。今回は、このターザン・シリーズの魅力に迫ってみたい。

バローズがターザンを発表したのは『火星のプリンセス』がそこそこの評判をとった直後の、同じ1912年のことである。実はこの間、歴史冒険小説『トーンの無法者』を書き上げたがどこの出版社からも相手にされず、次に書いたターザンが先に売れたのだという話が伝わっている(『トーンの無法者』は『火星のプリンセス』以前に書かれた処女作なのだという説もあるが、ここでは言及しない)。まだ作家としての地歩を固めていなかった頃であり、その分、必死でもあったのだろう。このころのバローズの作品は、よく言われる「ゴッタ煮のような」構成であり、すなわち読者の興味を引きそうなエピソードが細切れに、次から次へと繰り出され、それらが平行して描かれる中でヒロインの誘拐と救出がなされるという形を取っている。全体の構成が細かく計算されているとは到底思えず、行き当たりばったりで、長編小説の長さを維持するために無理矢理話をつないでいるといった感のある作品も少なくない。コースター感覚はあって、サービス精神が旺盛ともいえるし、技術的に未熟ともいえる、まあ評価の難しいところではある。

もちろん、それはそれで荒削りながら無骨で愚直なヒーローの冒険譚を描くバローズの手法にあっていなくもなかったわけで、なかでも『類猿人ターザン』においてこの手法は大きな成功を収めている。

この作品でターザンはバローズのヒーローとしては唯一、誕生前から誕生後、成長過程を克明に描かれている。野生の英雄の生い立ちを描くなかで細切れのエピソードの連続は効果的だったし、忘れた頃に初期に書かれていたエピソードが顔を出す(指紋のところとか)のもミステリの手法のようで、うまくはまっている。ターザンという人物の人間性を読者に強く訴えかけたという点で、この手法は大いに成功したといってもいい。

しかし、同時にこの手法がもっとも通用しなかったのも、同じターザン・シリーズの他の各巻であった、というのも皮肉な点だろうか。

火星シリーズならば、バルスームという異世界を登場させておけば、ヒーローは誰でもよかった。ジョン・カーターでなくとも、その息子のカーソリスでも、タルス・タルカスであってもいいくらいだ。世界観そのものが魅力の源泉である以上、ジョン・カーターは地球人である読者と異世界である火星(バルスーム)とをつなぐ架け橋としての役割しかなく、いったん橋がかかってしまえばあとはそこで自然に繰り広げられる冒険譚で、読者は満足できるのだ。ストーリイとしては同工異曲でいいわけだが、ここでバローズ流ゴッタ煮手法が味付けになって読者を魅了することにもなる。しかし、ターザン・シリーズではそうもいかなかった。

『類猿人ターザン』には明確に異世界と呼べるような世界は登場しない。意味のある言語を解する類人猿の棲む秘境という考えは、ここでは採用しない。明らかにこの地はアフリカなら自然にある土地として描かれており(現実は異なるが)、軍神マルスの名を冠したがために闘いの星として設定された火星とは現実性の想定という部分で大きな隔たりがあるからだ。それ故にこの作品の魅力はひとえに“ターザン”という人物のキャラクターによることになる。

もっとも高級な人間(と、バローズは思っていたと思う)である英国貴族の血をひきながら、人間でさえない類人猿として育ち、結果的には人間としても、類人猿としても生きていくことが出来なくなってしまう孤独な人物。このターザンの魅力を生かすためには、どのように物語を紡いでいけばよいのか? ここで、バローズは大いに悩んだにちがいない。なぜなら、他のシリーズと異なり、第1巻の手法を継承しつつ新味を加えるということが、このシリーズに関しては出来ないからだ。

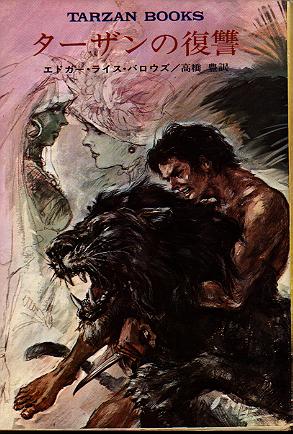

『類猿人ターザン』に続編を書く構想があったとは思えない。そんな余裕など、先の保証のない駆け出し作家にあろうはずがないではないか。しかし、大衆作家としての道を歩みだしたバローズに対して、好評を博した作品の続編を書けという指令が下るのは至極当然の成り行きでもあった。そのようにして、『ターザンの復讐』は着手されたわけだが、そもそも構想などないわけである。ジャングルでの生活と少年/青年の成長過程を書いておれば読者の興味も引いて筆が進んだ第1巻とはわけが違う。もはやジャングルの類人猿としては暮らせなくなっていたターザンは、まだ書き込んでいなかった文明世界の人間としての生活を送るしかなかった。成り行き任せである。

ジャングルでは強い者がすなわち法だったが、人間社会において同様のことを行えば単なる乱暴者の犯罪者だ。ターザンは少なくとも文明国で生きていけるキャラクターではない。成り行きのままにヨーロッパをあとにしてアラブからアフリカへと回帰していくターザン。ロマンスの相手であるジェーンも彼の後を追わねばならないことになるわけだが、第1巻でのアフリカ行はすでに目的も果たしていて行く理由がない。ヒロインも危機に落ちなければ大衆冒険小説としても不十分である。しかし、ジェーンとターザンは理由があって別れており、ターザンはそれ故に自ら身を引いているのだ。出会わせるのは至難の業だ。

かくして、『ターザンの復讐』は支離滅裂な展開を見せることになる。後半のジェーンの悲惨な状態は、とてもヒロインとは思えない有様だ。恋敵だが好人物のセシル・クレイトンも、物語の都合上死ぬしかないとはいえ、もう少しましな最後であっても良さそうなものだが、成り行きは美しいラストを準備させなかった。この間、する事がないターザンは現実を離れて秘境オパルに渡ったりもしている。

『ターザンの復讐』は、失敗作である。バローズのノリも悪すぎる。ターザンとジェーンを結びつけるためだけの作品になっていて、一貫したサスペンスやミステリもなく、出来は相当悪い。ターザンのキャラクターが活かされていないし、悪役との関係も不自然だ(あのターザンが小悪党にすぎないロコフに、悪知恵で追いつめられるのならともかく海に突き落とされるわけがないではないか)。今となっては秘境オパルの登場がその後のターザン・シリーズの構成を考えたときに重要なファクターになってくるが、この時点ではそれさえも不自然で違和感のあるエピソードである。

バローズも悩んだに違いない。かくして、この作品はそれまでバローズの作品を掲載していたマンゼイ社の編集部より突き返されるという、苦い経験をバローズに与えることになる。

しかし、このときのバローズは処女作を突き返されても真摯に受け止めて他の作品を応募していた頃のバローズではなかった。『類猿人ターザン』の空前の大成功は、彼を天狗にしていたと見える。かくして『ターザンの復讐』はバローズの初期の作品としては唯一、マンゼイ社以外の出版社から発表されることになった。これを機に専業作家になったともいうから、ターザンの成功はその後のバローズを決定づけたことは間違いないようだ。

ただ、それだけに続編の度重なる要求と何を書けばよいのかわからないバローズとの間の溝は深まり、ターザンともども、停滞期を迎えることにもなるのである。

まだまだ続きはあるが、長くなってきたので、いったん稿を巻くことにして、あらためてターザンの行く末を追うこととしたい。