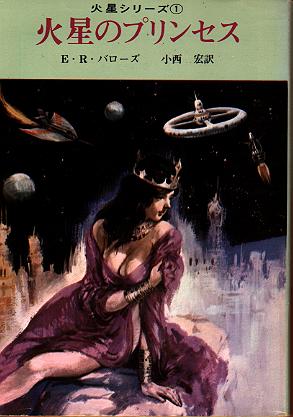

『火星のプリンセス』を書いたとき、バローズは売れるという確信を持っていたわけではなかったはずだ。むろん、希望は持っていたと思う。だが、それ以前に手がけた仕事はのきなみ失敗し、物書きとしてもゴーストライターをやった後に書いたとされる事実上の第一作(『トーンの無法者』ではないかと考えられる)は売れずに終わった状況で書いた作品だけに、決して自信に満ちてはいなかっただろう。それでもこんなファンタスティックな物語を書けてしまうところがバローズの浮き世離れしたところだろうが、いったいその原動力がどこにあるのか、考えてみたい。

『火星のプリンセス』を書いたとき、バローズは売れるという確信を持っていたわけではなかったはずだ。むろん、希望は持っていたと思う。だが、それ以前に手がけた仕事はのきなみ失敗し、物書きとしてもゴーストライターをやった後に書いたとされる事実上の第一作(『トーンの無法者』ではないかと考えられる)は売れずに終わった状況で書いた作品だけに、決して自信に満ちてはいなかっただろう。それでもこんなファンタスティックな物語を書けてしまうところがバローズの浮き世離れしたところだろうが、いったいその原動力がどこにあるのか、考えてみたい。30代も後半になり、小さな子供もいたバローズは、前述のように様々な商売に手を出しては失敗すると言ったことを繰り返していた。当時手がけた仕事を見ていくと、ここである符丁に気づく。バローズとジョン・カーターの共通項である。ジョン・カーターは金鉱堀として大金脈を掘り当てているが、これはバローズが兄弟とともに取り組んで失敗した事業だ。また、バローズが鉄道警官時代には苦労したであろうインディアンから無事逃げおおせていたりもする。

いうまでもなく願望充足は娯楽小説の大切な要素ではあるが、これは少々自分に引き寄せすぎな設定という気がする。自分の願望を主人公に投影させているわけで、ほほえましい限りでもあるが、後年の、読者の要望を強く意識した作品群のことを思えば、ここにあるのは単純に自分のための小説だ。そう、『火星のプリンセス』はバローズ自信のために書かれたの願望充足小説なのだ。そう考えれば、この作品が浮き世離れしていることの説明にもなる。

『火星のプリンセス』にはじまる〈火星シリーズ〉冒頭3部作は、バローズの作品群の中でも特殊な位置づけを持った作品であるという評価がある。どういった点で特殊なのか? 内容的には、あまりに幻想的すぎる点だ。バローズの他の作品は見せかけ上、リアル感を持たせるための仕掛けがそこかしこに埋め込まれている。バローズ自身が登場して聞き語りの構成で物語を語るという形式の、いかに多いことか。読者と物語との違和感を緩和する上で優れたテクニックであり、『火星のプリンセス』でも同様の書き出しにはなっているが、それでもちょっと違う。

ターザンはアフリカの秘境に生まれ、類人猿に育てられて野生のたくましさを身につけた。デヴィッド・イネスは鉄モグラという文明の利器を駆って、ペルシダーという時間という概念のない異世界で人知を武器に優位性を示した。戦う相手もライオンや豹であり、またかつて間違いなく存在した恐竜たち(の末裔)である。

それに比較して火星シリーズはどうだ。ジョン・カーターはなにやら怪しげな臭いをかいで気がついたら肉体を地上に残したまま精神だけが火星へと旅だったという。これは怪奇小説の設定であって、SFのそれではない。さらにいうならば、4本腕の怪物のような緑色人、妖獣以外の何ものでもない白猿や植物人間たち。ここに描かれる剣と冒険の世界はまさしくソーズ・アンド・ソーサリーであり、ヒロイック・ファンタジーの類であるとする以外に分類のしようがない。火星シリーズは――少なくともその冒頭の3部作は、紛れもなくファンタジーなのだ。

では、なぜ火星シリーズだけがこのように特異なのか。端的に言えば、それは『類猿人ターザン』以前の作品に連なる作品群であるという点に尽きる。

バローズの一生は『類猿人ターザン』という1編の小説を書いたときに決したといってもよい。それほどまでにこの作品は好評を博し、バローズの名を轟かせた。バローズはターザンの作者として紹介され、常にターザン・シリーズの続編を求められ、他の作品もターザンのクローンではないかという目で読まれることになった。これはこれでバローズにとっては大きな悩みであったはずだ。このことは次稿に詳しく書くつもりだが、とまれ、これらの変化はバローズにとって足かせであると同時に自信を与えることにもなった。一夜あけたら流行作家だったのだから、当然だろう。大衆作家としての名声を手にしたバローズは、前述の要望にもよく応え、30編ほどのターザン物語を書くことにもなる(短編もあるので単行本では26冊)。

かくして一流の大衆作家となったバローズと、あくまで個人の願望充足を第一においた『火星のプリンセス』との間にはギャップが生じることにもなった。〈火星シリーズ〉にターザンのクローンを求める読者は失望すら覚えるかもしれない。なんだ、ペルシダーと変わらない筋立てじゃないか、と思うかもしれない。ファンタジーである以上、現実との遊離は大きい。SFファンならばのりは悪いかもしれない。

だが、しかし――今となっては、これでもよかったのかなという気もしている。『類猿人ターザン』によって大衆作家としての自分に開眼したバローズは次々と佳作をものにしていく。そして、ときおりバルスームに還ってくる。ふるさとのような火星。さすがに晩年、SF雑誌に掲載された〈火星シリーズ〉ではちょっとイマイチな作品もあるが、バローズの原点としての評価はできるだろう。そこに描かれた濃いめの世界は、何度か重ねて読むうちに、病みつきになる魅力も秘めている。それが願望充足ファンタジーの怖いところであり、すばらしいところなのだ。

バローズ・ファンならば、〈火星シリーズ〉をプラットホームに、ターザンやペルシダーを楽しもうではないか。それが、正しいバローズの読み方だと、私は思うのである。