近き将来、地球上に君臨してきた人類が突如として絶滅の危機に瀕するという悲観的な予測は現代SFが好んでとりあげる主題の一つで〈人類破滅テ―マ〉と呼ばれている。破滅の原因となるものはさまざまで、その例を本文庫に求めれぱ、天変地異や公害によるもの(J・G・バラード「沈んだ世界」)、細菌や動植物の繁殖によるもの(ジョン・ウィンダム「トリフィド時代」)、他の惑星からの侵略によるもの(H・G・ウェルズ「宇宙戦争」)など、多種多様で材料にはこと欠かない。しかしその中でも特に現代人の関心をひくのは、世界戦争=原水爆戦争による人類の自滅という予想であろう。その悲惨な状況を冷厳に描いたSFとしてはネビル・シュートの「渚にて」がある。

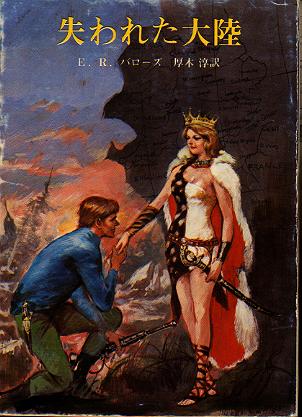

近き将来、地球上に君臨してきた人類が突如として絶滅の危機に瀕するという悲観的な予測は現代SFが好んでとりあげる主題の一つで〈人類破滅テ―マ〉と呼ばれている。破滅の原因となるものはさまざまで、その例を本文庫に求めれぱ、天変地異や公害によるもの(J・G・バラード「沈んだ世界」)、細菌や動植物の繁殖によるもの(ジョン・ウィンダム「トリフィド時代」)、他の惑星からの侵略によるもの(H・G・ウェルズ「宇宙戦争」)など、多種多様で材料にはこと欠かない。しかしその中でも特に現代人の関心をひくのは、世界戦争=原水爆戦争による人類の自滅という予想であろう。その悲惨な状況を冷厳に描いたSFとしてはネビル・シュートの「渚にて」がある。本書は宇宙活劇風の設定を得意とするバローズにしては異色のSFで、あえて分類するならば、この〈人類破滅テーマ〉といえるものである。執筆されたのは1915年の7月から8月へかけて、そして発表されたのは翌1916年2月の〈オール・アラウンド・マガジン〉で、半世紀前というこの執筆年代を考慮に入れるならば、作者が描く紀元2137年の世界は、現代の世界の大勢を驚くぽど適確に予言したものといわなくてはならない。

作者の洞察力の驚嘆すべき点はいくつかあるが、その一つは戦火による22世紀のヨーロッパの没落とアメリカによる救済という基本テーマである。現実にも、第二次大戦終結直後のアジアとヨーロッパが荒廃した国土と深刻な食糧難に見舞われ、勝者も敗者も等しく悲惨な状態にあったことはわれわれの記憶に新しい。そこへ世界の救世主としてさっそうと登場したのがアメリカであり、キリスト教的善意とドルの威力にものをいわせてマーシャル・プランを軸とする数々の救済活動を精力的に展開し、戦後世界の復興を推進したことはまぎれもない史実である。

その二は1971年(奇しくも本訳書刊行の年に当たるが)から始まる米中二大国による世界の分割というアイディアである。今年念願の国連入りを果した中国は米ソ二大国に詰抗する核所有の大国として世界攻治の桧舞台に登場したわけで、まさしく16世紀フランスの天才的な予言者ノストラダムスも顔負けの暗合といわなくてはならない。

そしてその三はヨーロッパ大陸でこの中国勢と覇を争うアビシニアの黒人帝国の勃興という設定である(アビシニア、公式名称はエチオピア、実在のメネレクニ世は1913年に死亡している)。

結局、バローズが描く22世紀の世界は、アメリカを中心とする白人国家(南北アメリカ大陸)、中国を中心とする黄色人国家(東ロシア、朝鮮、日本、フイリッピン)、エチオピアを中心とする黒人国家(アフリカ全土、ヨーロッパ大陸、西ロシア、トルコ、アラビア)に三分割されているわけで、200年後の世界を予測する場合、すこぶる示唆に富む仮定であることは多言を要しない。

SFはかならずしも作者が予言警世の書として書くわけではないが、それにしても本書に盛られた予測のいくつかには、何やら背筋の寒くなるような無気味な印象をあたえるものがある。例えば検定教科書によって過去の歴史をいっさい暗黒の中に閉ざして国民に知らしめないパン=アメリカの国家権力が本書で言及されているが、これなどは40年後にジョージ・オーウェルが、「1984年」の中で、よりシーリアスな形で追求したテーマである。

しかし、こうした観点を離れれば、本書はやはりバローズー流の痛快な冒険小説であることに変わりはない。大日本帝国があっさり中国に併呑されてしまうのは、訳者としてはちと承服しがたいところだが、その一点を除けば、七つの海を支配したビクトリア女王の末裔であるやんごとないお姫さまが、丸裸で、しかもバッキンガム官殿の中をライオンに追われて逃げ回るところなどは、なんとも愉快な話ではある。もっとも、誇り高きイギリス人の目から見れば、こんな不愉快なストーリーもないだろう。本書が40年ものあいだ単行本として出版されず、作者の死後1957年になって初めて刊行されたという珍しいいきさつには何かこの辺の事情が影響しているのかもしれない。それにしても本書はノストラダムス張りの予言書として、未来戦争もののSFという枠を越えた天下の奇書と称讃してよかろう。