それは古い世紀の余韻がまだ残る一九一二年のことだった。

それは古い世紀の余韻がまだ残る一九一二年のことだった。この年、パルプの王者フランク・マンシーの〈オール・ストーリー〉は、無名のライター、ノーマン・ビーンの手になる「火星の月の下で」という奇妙なタイトルの小説を、二月号から七月号にかけて連載した。そしてこのときから新しい世界が開放されたのだ。その世界では、男たちはすべて勇敢で逞しく、女たちは美しく、冒険と驚異が彼らを待ち受けているのだった。そしてもちろん恐ろしい怪物や危険も。

「火星の月の下で」は、一九一七年、『火星のプリンセス』とタイトルを変えて単行本にまとめられた。それと同時に作者もエドガー・ライス・バローズと本名に戻された。もう何も言わなくてもかまうまい。「火星シリーズ」の第一作だ。この作品が、当時どれほどの人気を得ていたのか、そしてその人気がどれだけ長く持続したのか、それはすでに良く知られていることだろう。

「火星シリーズ」が十一巻という長いものになっていること一つをとってみても、このシリーズがいかに多くの人々の心をとらえ、あきられることがなかったかということを示している。

一人のヒーローが、無に近い状態から、自らの知恵と力によって、美女と名誉と地位を得るという基本的なストーリー構成は、決して目新しいものではなく、サクセス・ストーリーとしては至極、当たり前のものであった。それでもこのジョン・カーターというヒーローを主人公にしたシリーズが、大当たりしたのは、火星という想像力をフルに発揮できる舞台を発見したことに多くをよっているのであり、それは当時のアメリカの人々の科学知識への目覚めと、あこがれとにうまくマッチし、よりよく受け入れられたのだ。そしてこのシリーズは、ようやく本格化しようとしていた最初期のSFにも多くの影響を与えた。もっとも、このシリーズの影響は、後になって、ジョン・W・キャンベルたちによって否定的な価値を与えられることになり、バローズの系統を引く作品は、どちらかと言えばSFの傍系に追いやられることになるのだ。

そのせいだろうか、一般にバローズ・タイプと呼ばれるこの種の作品は、ほとんど正当に評価されることがなく、バローズのイミテーターや後継者たち、そしてバローズの先駆者たちについても、無視されるに近い状態が続いた。それは日本でも同じだった。バローズ以前にバローズなく、バローズ以後にバローズなし。まさにそんな具合だったのだ。だが、それは少々ちがうだろう。常識的に考えてみても、バローズの「火星シリーズ」がそれほどの成功をおさめたのであってみれば、そこには当然、多くのイミテーターたちがいただろうし、彼の後継者たる人々もいたにちがいあるまい。今、あなたが手にしているこのジョン・ノーマンの「反地球シリーズ」も、バローズの伝統を受け継いで成立している作品なのだ。ここでもう少し、バローズ・タイプの作品について語っておくべきだろう。

さて、バローズの「火星シリーズ」に対して向けられた非難の多くは、それが結局のところウェスタンの焼き直しでしかなく、何も舞台を火星に移すべき必然性がないということだった。そしてあまりにも多い御都合主義。それはたしかにバローズの作品に共通する欠点だった。また、ヒーローたちや登場人物たちの画一化された姿、常にハッピー・エンドで終わる安易な結末。そして多くの場合、現代人であるヒーローが、つまり民主主義洗礼を受けているはずのヒーローが、王になってしまうというアナクロニズム等々。バローズ・タイプの作品についてむけられた非難は、かなりきびしいものだった。だがバローズ・タイプの作品のファンに言わせれば、そこが楽しいのであり、面白いのだ。L・スプレイグ・ド・キャンプではないが、「現実がこんなにきびしいのに、いったいどこの誰が、小説の中でまた、現実と同じようなきびしさを味わいたいと思うのか!」というわけだ。そしてそれでなければ、なぜバローズ・タイプの作品が常にある程度の読者をひきつけ続けてきたのか、理解できないだろう。

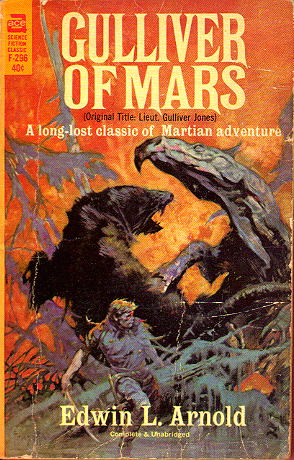

バローズの「火星シリーズ」の成立には、少なくとも二つの作品が大きく関わっている。一つは、すでにご存じのことだと思うが、H・R・ハガードの『洞窟の女王』だ。その全体にただよう神秘的な雰囲気と不老不死の美女、アッシャの面影は、バローズの火星とデジャー・ソリスたちに共通するものがある。そしてもう一つはエドウィン・レスター・アーノルドの『火星のガリバー』だ。この作品は一九〇五年に

"Lieut. Gulliver Jones; His vacation" というタイトルで発表されたものだが、一九六三年にバローズの研究家(あるいはコミックの研究家、ファンタスィ作家、SF作家と言ってもいい)リチャード・ルポフが発見し、当時、エース・ブックのエディターであったドナルド・A・ウォルハイムを説得して出版させるまで、ほとんど忘れ去られていたものだ。この作品のヒーロー、ガリバー・ジョーンズは、空飛ぶじゆうたんに乗って火星へ行き、そこの国と国の戦いにまきこまれ、王女を娶る。そして王女がさらわれ、ジョーンズは彼女を探し求めて、火星を歩き回る。こうして見れば、それがバローズの世界の物語とほとんど変わらないことがわかるだろう。この『火星のガリバー』が、「火星シリーズ」の原型となったのだと主張したのは、発見者のルポフだが、それもなるほどとうなずける。

バローズの「火星シリーズ」の成立には、少なくとも二つの作品が大きく関わっている。一つは、すでにご存じのことだと思うが、H・R・ハガードの『洞窟の女王』だ。その全体にただよう神秘的な雰囲気と不老不死の美女、アッシャの面影は、バローズの火星とデジャー・ソリスたちに共通するものがある。そしてもう一つはエドウィン・レスター・アーノルドの『火星のガリバー』だ。この作品は一九〇五年に

"Lieut. Gulliver Jones; His vacation" というタイトルで発表されたものだが、一九六三年にバローズの研究家(あるいはコミックの研究家、ファンタスィ作家、SF作家と言ってもいい)リチャード・ルポフが発見し、当時、エース・ブックのエディターであったドナルド・A・ウォルハイムを説得して出版させるまで、ほとんど忘れ去られていたものだ。この作品のヒーロー、ガリバー・ジョーンズは、空飛ぶじゆうたんに乗って火星へ行き、そこの国と国の戦いにまきこまれ、王女を娶る。そして王女がさらわれ、ジョーンズは彼女を探し求めて、火星を歩き回る。こうして見れば、それがバローズの世界の物語とほとんど変わらないことがわかるだろう。この『火星のガリバー』が、「火星シリーズ」の原型となったのだと主張したのは、発見者のルポフだが、それもなるほどとうなずける。だが、ハガードは別にして、アーノルドの作品が忘れ去られ、バローズのそれが残ったというのは、なぜなのだろうか。一つ、確実なのは、アーノルドがイギリスに生まれ、バローズがアメリカに生まれたことによる差だ。そしてSFの本流がアメリカに移ったことによる差だ。作品そのものの質という点では、『火星のプリンセス』よりも『火星のガリバー』のほうが上かもしれない。また想像力の点でもアーノルドのほうが上だろう。作品そのものではなく、この二つを取り巻いていた状況の差が、その運命をわけたと言ってもいい。バローズの作品に優れた点があるとすれば、それに皮肉なことに、非難の的になっているウェスタンのテクニックを導入したことだろう。馬による追跡、砦を襲うインディアンの大軍、騎兵隊、白人のスカウトとインディアンの勇者との一騎打ち、そして友情。こうしたウェスタンを彩る小道具やエピソードは、バローズの「火星シリーズ」に無理なく溶けこんでおり、それが作品にスピード感を与え、奥行きをつけ加えている。「火星シリーズ」が今読んでみても、充分に楽しめるのは、アクションを中心にもつてきたことの結果であり、想像力はあくまでも彩りなのだ。

バローズが偉大なのは、そのあたりを的確に見きわめていたことだろう。そしてバローズの後継者たちは、バローズの作品の欠点も長所も、ほとんど無批判に自分の作品に流用していくことになる。バローズが、ウェスタンの手法を取り入れたのは、何も、自分の作品をより一般受けするようにと意図的に行なったのではなく、彼の育ったシカゴの街が、依然として西部劇そのもののような雰囲気を保っていたり、読むものにウェスタンが多くあったというような、偶然に近い要素がつみかさなった結果であったのだが、それはとりたててどうこう言うべきではあるまい。

バローズが基本的な形を見事に物にしていたということで充分なはずだ。バローズの後継者たちは、その基本的なパターンの上に作品をつみかさねていくことになる。

バローズのほぼ同時代のイミテーターとしては一九二九年に金星を舞台にした『危機の惑星』を書いたオティス・アルバート・クライン、マイルズ・キャボットを主人公にする、「ラジオ・マン・シリーズ」(これも金星が舞台だ)を一九二四年から書きはじめたラルフ・ミルン・ファーリー、そしてバローズよりもSF味が強いが、それでも一時期バローズのライバルとしてもてはやされたことのあるジョージ・アラン・イングランドたちがいる。この内、クラインの作品は、まさにイミテーションというよりほかにないほどバローズのものとそっくりであった。このクラインの「金星シリーズ」が意外に当たったので、バローズも怒ってカースン・ネーピアを主人公にした「金星シリーズ」を書いたというエピソードが伝えられているほどだ。ファーリー、イングランドのそれは、比較的SF味が強く、後のスぺース・オぺラヘ連なる系列のように思える。

バローズの作品を中心に考えると、彼以後のバローズ・タイプのライターたちは、大まかに言って二つに分けることができるだろう。つまりスぺース・オぺラに代表されるSFアクション・ライター、たとえばエドモンド・ハミルトン、リー・ブラケット、レイ・カミングスといったライターたちだ。彼らは、完全なバローズ・タイプの作品も書くが、それより科学的な、つまり宇宙船とかロボットとかいう素材をぶち込み、それにバローズの持ち込んだウェスタン的なストーリーをつけ加えることによって、SFに近い活劇を書き上げた。そしてもう一つの系列は、バローズの作品のSF的な部分を、たとえば魔法に置き換えることによって、一層ファンタスィに近い作品群を生み出した。それがロバート・E・ハワードを創始者とするヒロイック・ファンタスィ、別名剣と魔法の物語ということになる。

ファンタスィ

↕ ヒロイック・ファンタスィ

バローズ

↕ スぺース・オペラ

S F

簡単に書いてしまえば、こんな図式ができるはずだ。バローズの作品はヒロイック・ファンタスィともスぺース・オぺラとも異なるのだが、その両者の一部を内に含んでいるわけで、バローズ・タイプのライターたちも、多くの場合、そのどちらかのパターンの作品を書いている。

一九四二年に『失われた土地のジョンガー』を書いたロバート・ムーア・ウィリアムズもその良い例だろう。ウィリアムズは、スぺース・オぺラや、ややまともなSFを書いており、どちらかと言えばSFライターとして位置づけられるライターだが、この「ジョンガー・シリーズ」(他に一編か二編あるはずだ)は、オーストラリアの奥地に不時着した飛行家の一人息子が、そのジャングルの中で成人し、前世紀の恐龍が生きている世界で冒険を重ねるという、バローズのターザンとコナン・ドイルの『失われた世界』をミックスしたようなものになっている。そしてその冒険の描写は、R・E・ハワードの「コナン」を思わせるというわけだ。もちろん若干のSF味も加えられており、言ってみれば、バローズ・タイプとヒロイック・ファンタスィとSFの混血児のようなスタイルになっている。そう言ってしまうと、相当なゲテ物という気がしてくるが、実際に読んでみれば結構面白く、少なくともクラインやファーリーのようなバローズのイミテーションよりは楽しめる。リン・カーターなどはこの作品を「バローズ・タイプの作品の中では、ジョン・ノーマンの『反地球シジーズ』に次ぐ作品だ」と言っているほどだ。

この「ジョンガー・シリーズ」の面白さは、バローズ・タイプ特有の御都合主義と、サクセス・ストーリーの結合に求められるようで、加えて舞台設定の異常さがそれを増幅しているということだろう。逆に言えば、バローズのと口た方法が、いかに適切なものであったかをよく示していることになる。そして、バローズのオリジナルを抜くことが至難の業であることを暗示しているようだ。ウィリアムズと前後して、幼い頃からバローズ・ファンであったアンドレ・ノートンがバローズ・タイプの作品を書きはじめ、それはやがて一九六〇年代の「ウィッチ・ワールド・シリーズ」の開幕という形で、実を結ぶ、このシリーズはバローズ・タイプとヒロイック・ファンタスィの混合形として位置づけられるべきだろうが、バローズ・タイプの一つの発展形として評価しなければならない。

話が少々飛んでしまったが、この四〇年代のウィリアムズと六〇年代のノートンの作品の間には二十年近いギャップがあるわけで、それは一つには、五〇年代というSFの黄金時代にあっては、ライターの多くがSFに吸収され、バローズ・タイプの作品を書く場も、余裕もなかったということがあげられよう。それがSFブームが一段落した六〇年代になって、ハワードの作品、ことに「コナン・シリーズ」の再評価、および、ペーパーバック化、バローズの作品のリプリントという形で、再びバローズ・タイプの作品が浮上するようになった。それはやがてバローズ・タイプ/ヒロイック・ファンタスィの新作を生み出すまでになる。こうした一連のバローズ・タイプ/ヒロイック・ファンタスィの再評価にあたって、そのリーダー的存在となったのは、若い頃からのファンでもあり、研究家でもあったリン・カーターだった。

リン・カーターは、ベテラン、L・スプレイグ・ド・キャンプと協力してハワードの「コナン・シリーズ」を完成させることに力を注ぎ、そのかたわら、一九六五年にはオリジナルのヒロイック・ファンタスィ『ソンガーと魔道師の王』をエース・ブックから発表した。この作品は、ハワードの「コナン・シリーズ」の延長線上にあるものとして意図されていたようだが、実際にはバローズに近く、七〇年代にはいってから彼が発表した「緑の星シリーズ」「カリスト・シリーズ」はともにバローズ・タイプの作品になっている。リン・カーター自身は、バローズ・タイプの作品に新しい試みなどは不必要であり、要するにバローズの作品が与えてくれるものを、そのまま与えることで充分なのだと言っているが、それも一つの立場であるにはちがいない。だが、いかにすぐれていると言ってもバローズの作品はすでに半世紀近くも昔のものであり、何らかの形で改良がなされてもいいのではないかとぼくは思うのだ、

六〇年代のバローズ・タイプ/ヒロイック・ファンタスィの復活は、リン・カーター以外にも多くの作品を生み出した、その中で、目ぼしいシリーズを挙げれば、マイケル・ムアコックの「火星シリーズ」、アラン・バー卜・エイカースの「アンタレス・シリーズ」 (これはすでに九巻まで出ており、まだ進行中だ)、テッド・ホワイトの「クワナール・シリーズ」、ジャック・ヴァンスの「冒険の惑星シリーズ」なぞがある。また、アンドリュー・J・オファットのような新しい才能や、フィリップ・ホセ・ファーマー、ケネス・バルマー、ガードナー・F・フォックスのようなSF畑のライターたちも、単発のバローズ・タイプの作品を書いている、そしてテッド・ホワイトがエディターをしている〈ファンタスティック〉誌が、昨年から〈ソーズ&ソーサリー&ファンタスィ〉とサブ・タイトルを変えるなど、七〇年代にはいってもバローズ・タイプ/ヒロイック・ファンタスィ・ブームは、おとろえる気配がない。

とまあ、バローズ・タイプの作品の歴史をざっと追ってみたわけだが、この六〇年代にはいってからのバローズ・タイプ/ヒロイック・ファンタスィ再評価の最大の収穫は、何といってもあなたが今、手にしているジョン・ノーマンの「反地球シリーズ」の開始ということになるだろう。バローズ・タイプの作品は、世に認められるために、まず二つの難関を突破しなければならない。バローズの作品に忠実なものであれば、熱狂的なバローズ・ファンの批判を、そしてSF風に逃げようとすれば、SF評論家たちの厳しいアラ探しの目を。そして下手をすれば、この両者から手きびしい反論をくらって、あえなく沈没するということになるわけだ。

そして、ジョン・ノーマンの「反地球シリーズ」の第一作『ゴルの巨鳥戦士』が一九六六年に発表されたとき、SF界からはややきびしい批判があったものの、バローズ・ファンのほうからは、好意的にむかえられたのだった。バローズの作品をリプリントしていたバランタイン・ブックスのオリジナルとして出版されたこともバローズ・ファンの好評の一因であったかもしれない、そして一九六七年に第二作『ゴルの無法者』が発表されたときには、バローズ・ファンはもとより、一般のSFファンからもかなり好意的な反響があり、「反地球シリーズ」がバローズの諸作の後を継ぐものという評価がほぼ定まったのだった。六七年以降、「反地球シリーズ」は毎年一作のぺースで書き続けられ、一九七二年の第八作『ゴルの狩人』からは、エース・プックのエディターの座を降りたドナルド・A・ウォルハイムが新たにはじめたDAWブックスへ出版社を移して発表されることになった。現在、第十巻の『ゴルの部族』まで書かれており、依然として進行中である。

物語の内容そのものについては、これから翻訳されたときの楽しみとして詳しく触れるのは遠慮しておこう。だが、あなたはこのシリーズに相当期待してもいいとだけは言っておく。そしてその期待が裏切られることは絶対にない。それは断言してもかまわない。なにしろ、第一作を原書で読んで以来、毎年、次の作品が待ちどおしくてたまらなかった想い出がぼくにはあるのだから。とにかく、二巻から四巻までは、文句なしだ。

第一作の『ゴルの巨鳥戦士』を読んだ方はすでにお気付きだろうが、あの作品はバローズの影響をまともに受けている。主人公タール・キャボット(ファーリーの「ラジオ・マン・シリーズ」のヒーローの名を思い出す。この手の類似はまだある。ジョン・ノーマンというのは明らかにぺンネームだが、ジョン・カーターのジョン、ノーマン・ビーンのノーマンを組みあわせたもののような気がしてしようがないのだ)の手記になっているあたりも、バローズそのままだ。そのあたりがマンネリという印象を与えないでもなかったが、第二作の『ゴルの無法者』からは、少々方向が異なってくる。タール・キャボットの性格付けも、たとえばジョン・カーターのような夢も希望もあるスーパー・ヒーローではなく、まさに現代的な、負け犬根性のような側面がしだいに前に出てきて、みずからの意志で進むのではなく、まるでチェスの駒のように、運命に流されていくという形になってくるのだ。それは、物語そのものに現実感を与えることになり、バローズを読むときのように、ひたすらに楽しむというよりも、ちょいとブルーにさせられたり、がっくりさせられたりするというわけだ。ジョン・ノーマンの新しさは、そうしたシリアスさを荒唐無稽な物語の中に持ち込んだことで、それは下手をすればバローズ・タイプの愛読者を欲求不満にさせかねないのだが、たとえば第三巻の『ゴルの神官王』の最後の部分では、その方法が唖然とするほどの効果をあげている。おそらく第四巻の『ゴルの放浪者』と合わせて、この二つの作品は、「反地球シリーズ」の一つの頂点といってもいいだろう。ゴルという弱肉強食の異様な社会が克明に描かれ、バローズ・タイプともSFともつかぬノーマンズ・ランドが見事に形成されているのだ。そして第五巻の『ゴルの暗殺者』におけるタルン・レースの描写は、これまでのいかなる作品の中にも見られないほどのスピード感と迫力にあふれており、「反地球シリーズ」に強く反対する人々もこの三つの作品については、ほとんど文句をつけることができないほどの出来になっている。

「反地球シリーズ」の反対者という話が出たついでに、この一年ばかりの間、ゴル・ファンとアンチ・ゴル・ファンの間で交された「反地球シリーズ=ポルノ」論争に触れておく。

発端は〈ファンタスティック〉のエディター、テッド・ホワイトが、七五年の八月号のエディトリアルで第九作の『ゴルの略奪者』に触れ、ヒロインが奴隷にされていく過程の描写をさして、「もはやそれは物語にとって必要な範囲を越えており、単にサディズムとマゾヒズムを満足させるためだけのポルノだ」と断定して非難したことだった。そしてテッド・ホワイトは、遡って一九七二年の第七作『ゴルの虜囚』における同様の描写(この作品は、地球人のヒロインがゴルで奴隷になることを受け入れる過程を、ヒロイン、エリノア・ブリントンの第一人称で書いている)をも非難したのだった。そのうえ、ジョン・ノーマンが一九七四年に出した『イマジネーティヴ・セックス』というノンフィクション(「想像的セックスりすすめ」とでも訳すか)を取り上げて、それは病的な趣味の人間にしか必要のないもので、正常な人間には無縁のものだとやっつけた。

セックスの問題は、これまでのバローズ・タイプの作品ではタブーだったわけで、ジョン・ノーマンはそのタブーを無視して書き込んでいるために、こうした非難が持ち上がってきたともいえるが、それ以上にテッド・ホワイトの発言は、ジョン・ノーマンが創り上げたゴルの社会やそのヒーロー像を根底からくつがえすようなものであった。オーバーに言えば「反地球シリーズ」そのものを完全に否定するような感じがあったために、ちょいとした論争になった。たとえば「わたしはジョン・ノーマンの愛読者だが、テッド、あなたはわたしたちファン全員を異常性欲者だと決めつけるのか」とか「わたしは警察官だが、『反地球シリーズ』の愛読者であり、警察官としての経験から言わせてもらうと、ゴルの主人公と強姦犯人とを同一視するのはまちがいだと思う」などという楽しい投書が相次いで、〈ファンタスティック〉によせられた。もちろんテッド・ホワイトの意見に与する投書もあった。結論がはっきりと出るような種類の論争ではなかったが。ぼくの感じを言わせてもらえば、どうやら、テッド・ホワイトの発言にも一理はあるにしろ、「反地球シリーズ」はただそれだけのために拒否するにはあまりにも良く出来ている。ジョン・ノーマンが書き過ぎなければ良いのだが、といったところに落ち着いたようだ。

論争の経過や結果は別にしてもこのゴル論争は、「反地球シリーズ」をいかに多くの人々が読みふけり、楽しんでいるかをはからずも示してくれたことになる。たとえばジェフリー・ロードの「リチャード・ブレード・シリーズ」(これはジェームズ・ボンドとジョン・カーターがいっしよになって、それにポルノ風の描写がつけ加えられたようなシリーズだ)が、いかに駄作とけなされようとも、それに対して読者側からの反応がないのと比べれば、大変なちがいだ。テッド・ホワイトが正しいか、ゴル・ファンが正しいか、それはこれから読み進んでいくあなた自身が見極めることだろう。

最後に作者、ジョン・ノーマンについて触れておく。

『ゴルの巨鳥戦士』が発表されてしばらくの間、ジョン・ノーマンは『アンドロメダ病原体』の作者、マイケル・クライトンのぺンネームだという説があった。ぼくなども彼がバローズ・タイプを書けばこうなるだろうということで、その説にころりといかれた口で、なるほどど納得していたものだ。この説の出所は、どうやらテッド・ホワイト(まただ!)だったらしい。第一巻から第三巻までのコピーライトがジョン・ランク(伊藤典夫氏によれば、これがジョン・ノーマンの本名ということだが、クライトンのぺンネームにも同じものがある)としてあったという強力な証拠に支えられていたのだから、多くの人がそう思ったのも無理はあるまい。ところが、たしか〈ファンタスティック〉だと思うが、一読者が、ジョン・ノーマンはクライトンではない、別人だという投書を寄せ、ホワイトも自分の誤りだったと前言を訂正した。以来、クライトン=ノーマン説は消えたと思っていたのだが、どうやらまだ生き残っているようなりで、もう一度、はっきり書いておく。

では、ノーマンは何者なのか、ということになるのだが、少なくともぼくの知っているかぎりでは、正体は明らかにされていない。わかっていることを書いておけば、ジョン・ノーマンは東海岸の大きな大学の教授であり、哲学と古代史が専攻であるというぐらいのことだ。正体が明らかになった時点で、また彼のことについては話すことにしよう。とにかくこんな素敵なシリーズを書いてくれたというだけで、今は満足してもらうしかない。なにしろ、この二巻を読み終えてもまだ八作も残っているのだし、それ以後もまだ続きそうなのだ。楽しみじやないか!

76/11/30

P.S. ジョン・ノーマンは「反地球シリーズ」以外に、新たな作品を発表しはじめるつもりらしい。七五年に発表された『タイム・スレーブ』がその第一作目だが、この作品は紀元前に舞台をもってきたターザンものの変形、と考えてもらえばいいだろう(ちょいとしたオチがついているが)。問題のSM風の描写もかなり強烈で、また論議の対象になるかもしれない。今のところ、これ一作だけだが、ジョン・ノーマンが年一作のぺースの「反地球シリーズ」だけで満足しているとは思われない。

なお、「反地球シリーズ」を発表する前のジョン・ノーマンの作品には "Ghost Dance" というウェスタンがある。うろおぼえだが、もう一冊、アラモの砦を舞台にしたウェスタンがあったように思う。