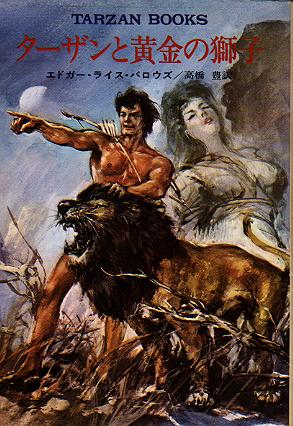

ERB評論集 Criticsisms for ERB

森優「ターザンの祖先たち」

ハヤカワ文庫特別版SF「ターザンと黄金の獅子」解説より

文学上のテーマの一つにフェラリズム(野生主義)ということがある。平たくいえば、野生化した人間にからむ物語である。シェイクスピアの『冬物語』でもこのテ―マが扱われているし、ことに世界各地の伝承文学には、それこそ枚挙にいとまがないほどたくさん見出せる。とりわけ東南アジアやアメリカ、アフリカなど、人跡稀なジャングル地帯をかかえる地方は、この種の民話や伝説の宝庫という感がある。

文学上のテーマの一つにフェラリズム(野生主義)ということがある。平たくいえば、野生化した人間にからむ物語である。シェイクスピアの『冬物語』でもこのテ―マが扱われているし、ことに世界各地の伝承文学には、それこそ枚挙にいとまがないほどたくさん見出せる。とりわけ東南アジアやアメリカ、アフリカなど、人跡稀なジャングル地帯をかかえる地方は、この種の民話や伝説の宝庫という感がある。

狼に育てられて、のちローマ帝国を建国したというロムルス=レムス兄弟の伝説もそうだし、わが国の金太郎や酒顛童子の話も、その見方に立てば、立派にフェラリズムのテーマを含んだものといえるだろう。

ターザンもまた、現代におけるこのフェラリズム・テ―マの小説である。白人の赤ん坊が類人猿(といっても、むしろ猿人に近いが)に育てられる、というこの奇抜なアイデアのヒントを、バロウズはいったいどこから得たのか?それとも完全にバロウズの独創になるものなのか? この疑間は、ターザン・ファンなら必ず一度はとりつかれる疑間にちがいない。

バロウズの伝記作者リチャード・A・リュポフによれば、カリフォルニア大学のイタリア語教授だった故ルドルフ・アルトロッキも、その疑間にとりつかれた一人だった。といっても彼はぺつにターザン・ファンではない。ただ、1944年ハーバード大学プレスから出版した自著『干し草の中の臭跡』

Sleuthing in the Stacks という文芸評論集の一章で、フェラリズムの系譜をとりあげ、当然のことながらターザンにも触れて、そのアイデアがどこから来たのかを追跡しているのだ。

アルトロッキ教授によると、同じアイデアは12世紀アラビアのアブ・トゥファイルという作家の、雌鹿に育てられた野生児がその仮親の死後に死体を分解して、さまざまの解割学的発見をした、という話にまで遡ることができるという。

だが、無論バロウズが直接この古典を読んでいたとは限らない。むしろその可能性の方が少ない。そこで教授は、実際にはどこからヒントを得たのか、わざわざバロウズ本人に問合わせた。

バロウズはすぐ手紙で返事をくれ、第一に、ロムルスとレムスの伝説、第二に、無名時代になにかの大衆雑誌で読んだ、難破船の生残り船員がアフリカ海岸にたどりついて類人猿の雌に愛されるという短篇、そして第三に、英国の文豪ラドヤード・キプリングの『ジャングル.ブック』から材を得たと打ち明けてくれたというのである。

第一と第二はいいとして、いささか問題なのは第三である。ご存知の方も多いだろうが、『ジャングル・ブック』は、1894年と95年に2冊に分けて発表された小説で、インドのジャングルで狼の母親の乳を吸いながら育っていくモウグリという少年を描いた冒険物語の傑作だ。余談だが、本シリーズの総称を“ターザン・ブックス”としたのも、じつはこの作品にあやかってのことである。

アフリカとインドと舞台こそちがえ、確かにターザンと『ジャングル・ブック』は設定がよく似ている。作者のキプリングはバロウズより十年早く生まれ、バロウズがデビューしたときにはすでにノーベル文学賞も受賞(1907年)して、文名つとに高く、『白人の重荷』『キム』などその代表作は世界中で愛読されていた。とりわけ『ジャングル・ブック』は英米の少年少女に広く親しまれていたから、デビュー以前のバロウズがこれに目を通していた可能性は、確率からいってもきわめて高い。

事実、キプリング自身も、後年発表した自伝『多少なりとも私自身』Something

of Myself (1937年)の中で、次のように書いているのだ。

「……私の『ジャングル・ブック』はたくさんの模倣者を生んだ。しかし天才中の天才といえるのは、『類猿人ターザン』と題するシリーズを書いた男だ。私も読んでみたが、残念だったのは、大ヒットしたという映画のほうを見そこなったことである。彼は『ジャングル・ブック』のモチーフを見事に“ドタパタ化”した。彼自身も大いに楽しんだことだろうと察する。〔私の本を下敷にして〕いかに悪い本を書き、しかもいかに“それをうまくやりおおせる”ことができるか実験してみたかった、と彼はいったそうだが、その野心は至極もっともといえる……」

文中にこめられた皮肉は別として、キプリングがバロウズをはっきり自分の模倣者と考えていたことは明らかである。

だが、バロウズ・ファンの間では、どういうわけか早くから、キプリングとはまったく無関係という信仰が広まっていた。おそらく、バロウズを少しでも神聖視したいというファン心理が、そこには働いていたのだろう。

たとえば、熱烈なファンの一人アルヴァ・ジョンストンは1939年、サタディ・イヴニング・ポスト紙に『偉大な作家になる法』と題したバロウズに関する記事を寄稿したが、その中で「バロウズによれば、ターザンはモウグリではなく、ロムルスとレムスの文学的子孫であるそうだ」と書いた。

さらにSF作家のL・スプレイグ・ディ・キャンブは『SFハンドブック』1953

年)の中で、「バロウズは、自分が夕ーザンを書きだしたときには、『ジャングル・ブック』の存在を知らなかった、そのヒントはローマ伝説のロムルスとレムスから得たのだ、と断言した」と解説している。

この願望に近い(?)“信仰”は、その後バロウズ・ファンダムの中につい最近まで根強く残りつづけ、反対論者との間に論争が絶えなかった。

しかし1960年代のはじめになって、前記のリュポフが、この論争はきわめて曖味な「という」とか「によれば」といった類いの伝聞証拠にのみもとづいていることに気づき、なんとかバロウズ自身の証言を発見できないものかと考えた。まっ先に思いついのは、アルトロッキ教授のもとに届いたというバロウズの返信のことだ。さっそくカリフォルニア大学に問い合わせてみたが、あいにく教授は十年以上も前に故人となっていることがわかって、この線からのアタックは諦めた。

次に試みたのは、バロウズの息子のヒューバート・バロウズ氏に、父親の残したファイルの中を探してもらうことだった。リュポフのカンはずばり的中した。几帳面な性格だったバロウズは、アルトロッキ教授とやりとりした書簡のコピーをちゃんと残しておいたのだ。

1937年3月31日付の返信で、バロウズはこう記していた。

「……私に思い出せる限りでは、最初にこのアイデアが芽生えたのは、神話に対する興味、とくにロムルスとレムスの話に対する興味からです。また、何年も前に読んだ(中略)難破船員の話も思い出します。それからもちろん、キプリングも読みました。ですからおそらく、ターザンのアイデアはこれらすべてをミックスしたものから生まれた、といってよろしいでしょう。もちろん、基本的なアイデアは、モウグリや難破船員の話よりもずっと古いし、おそらくはロムルスとレムスさえよりも古くから存在しているのでしょうが……」

結局のところ、『ジャングル・ブック』とターザンの双方を読んだ読者なら、ほとんどだれでもそう思うように、やはり前者は後者に、たとえ部分的にもせよはっきりとした影響をあたえていたのだ。四半世紀に及んだこの論争は、これであっけなくけりがついたのである。

だが、じつは間題はこれで完全に片づいたわけではない。ローマ伝説やキプリングや名もない作者の一短篇が、ターザン物語の発想をうながしたということはわかったが、それ以外に、バロウズ自身は公開しなかったけれども、この雄大な冒険物語に影響を及ぼした古今の文学作品はなかったのか、という新らしい疑問が出てくる。

少くともはっきりしている事実が一つある。ターザンに着手する前に、バロウズはせっせとシカゴ公共図書館に通いつめて、資料を読みあさったという事実である。その図書館で、バロウズが大いに興味をそそられた偉大な過去の作家がキプリング以外にもいるのではないか? ここでもう一人の、ある意味でキプリングよりももっとわれわれに身近かな存在といえる古典的作家が浮かびあがってくる。

その名はライダー・ハガード。『ソロモン王の洞窟』や『洞窟の女王』でよく知られたあの英国最大の冒険作家だ。

しかし、予定の紙数がつきた。バロウズとハガードのかかわり合いについては、次の機会に取りあげることにしたい。

ホームページへ | 語り合おう

文学上のテーマの一つにフェラリズム(野生主義)ということがある。平たくいえば、野生化した人間にからむ物語である。シェイクスピアの『冬物語』でもこのテ―マが扱われているし、ことに世界各地の伝承文学には、それこそ枚挙にいとまがないほどたくさん見出せる。とりわけ東南アジアやアメリカ、アフリカなど、人跡稀なジャングル地帯をかかえる地方は、この種の民話や伝説の宝庫という感がある。

文学上のテーマの一つにフェラリズム(野生主義)ということがある。平たくいえば、野生化した人間にからむ物語である。シェイクスピアの『冬物語』でもこのテ―マが扱われているし、ことに世界各地の伝承文学には、それこそ枚挙にいとまがないほどたくさん見出せる。とりわけ東南アジアやアメリカ、アフリカなど、人跡稀なジャングル地帯をかかえる地方は、この種の民話や伝説の宝庫という感がある。