ERB評論集 Criticsisms for ERB

森優「ターザンと洞窟の女王」

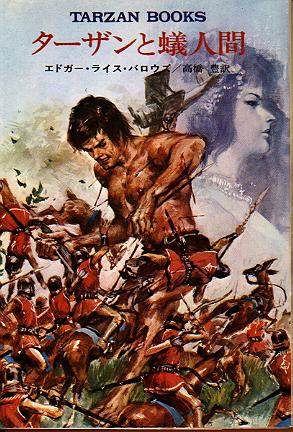

ハヤカワ文庫特別版SF「ターザンと蟻人間」解説より

前巻の解説で述べたように、ターザン物語の発想は、たとえ部分的にもせよ、英国の文豪ラドヤード・キプリングの『ジャンクル・ブック』に刺激されて生まれたことが明らかである。

前巻の解説で述べたように、ターザン物語の発想は、たとえ部分的にもせよ、英国の文豪ラドヤード・キプリングの『ジャンクル・ブック』に刺激されて生まれたことが明らかである。

だが、バロウズ自身は語っていないが、ほかにも彼のターザン創造に影響をあたえた高名な作家がいるのではないか、という疑問が残る。あとで触れるが、そう考えることには正当な理由がある。そしてその疑問は、バロウズに影響をあたえた狼少年モウグリというキプリング自身の発想がどこから来たのか、ということにもつながっている。フェラリズム・テーマの系譜という観点に立てば、それもまた当然といえるだろう。

狼少年というアイデアの源に関しては、キプリング自身が自伝『多少なりとも私自身』

Something of Myself の中で、こう記している。

「……どういう経路でか私は〔幼ないころ〕南アフリカのライオン狩猟家の物語にめぐりあった。その男がフリーメーソン的共同体を作っているライオンたちの中にまぎれこみ、彼らと手を組んで悪辣なヒヒどもに対抗する話である。これもまた、『ジャングル・ブック』の生まれる潜在的なカになったと思う。

……たまたま私は、インドの森林を舞台に狼に青てられた少年の登場する物語を書いた。1892年の静かな、そして戦慄に満ちた冬、幼ないころ雑誌で読んだフリーメーソン・ライオンの記憶と、ハガードの『百合のナダ』中の一句とがこだまし合って、この物語を引き出したのだ。おもな筋立てが頭の中で組みあがると、あとはペンが勝手に走り出し、私はただモウグリと動物たちの物語が書かれていくのを見守るだけだった。のちにこれが『ジャングル・ブック』へと成長していくのである」

バロウズ研究家リチャード・A・リュポフによれば、このフリーメーソン・ライオンの話のほうは、のちにキプリング研究家で児童文学者として高名なイギリスのロジャー・L・グリーンによって突きとめられる。1864年にイギリスのボーイズ・オウン・マガジンという雑誌に連載されたジェームズ・グリーンウッドの『キング・ライオン』という長篇がそれで、内容は前掲の通りである。

もう一つ、キプリングはハガードの『百合のナダ』 Nada the Lily という作品を引合いに出している。ハガードはむろん、『ソロモンの洞窟』や『洞窟の女王』で知られた19世紀末のイギリスの大冒険作家H・ライダー・ハガードのことである。この作品は彼のアフリカを舞台にしたたくさんの小説同様、ファンタジーと現実とをたくみにミックスした神秘感の濃密な小説で、やはりアフリカ原住民の伝説に材を得て、狼の王と女王の毛皮をかぶってその群れを支配する二人の青年が登場するのだ。

これでハガード→キプリング→パロウズという一応のつながりがはっきりしたわけだが、では、ハガードが直接的にパロウズに影響をあたえたということはないのだろうか。ハガードはコナン・ドイルやロパート・スティーヴンスンとほとんど同時代に活躍した人で、当時は彼らをはるかに凌ぐ人気作家だった。発表した作品数も非常に多く、内容も幻想とSF味の濃いものだったから、SF作家でもあるパロウズがまったく目を通していないとはちょっと考えられない。げんに彼は、ターザン物語に手をそめる前に、シカゴ公共図書館に通いつめてたくさんの資料を読み漁っているのである。

ハガードとバロウズの直接的なつながりを疑うもう一つ大きな理由は、『洞窟の女王』と失われた都オパルの登場するいくつかのターザン小説との間に、多くの平行的な相似関係が見られることである。

ハガ―ドは『洞窟の女王』 She (1886年)の中で、アフリカのジャングルに今も残る失われた宝都コルの支配者として白い肌の女王を登場させる。その名はアッシャ(余談になるが、この長篇の邦訳版では、女王の名がエイシャとなっている。しかし、続篇『女王の復活』

Ayesha the Return of She の原書の扉で、読者の問合せに対する作者からの回答として、

Ayesha の名は予言者マホメットの妻アッシャに依っているので、そのように発音さるべきである、と作者自身が記している)だが、唯一絶対者として君臨する彼女の名を口にすることはタブーとされ、ただたんに

She と呼ばれるのだ。

この女王が、コルにやってきた白人探検家レオ・ヴィンシーと激しい恋におちいるが、彼女に永遠の生命をあたえた神秘の炎を再度身に浴びたため、崩れ死んでしまうというストーリーである。

これを一読して、同じように失われたアフリカの宝都オパルを訪れて、そこに君臨する白人女王ラーに恋されるターザンの話との類似に気づかぬ人はあるまい。

またラー( La )といえば、これはラテン系の言語では女性名詞に冠する定冠詞である。ターザン同様語学が達者だったバロウズが、意味もなくこの単語を女王の名に便ったとは思えない。そして

She もまた、英語にあっては女性を指す代名詞だ。冠詞と代名詞の違いこそあれ、彼が

She を意識して La と名づけたとしても、あながちこじつけとはいえまい。

さらに、ハガードの伝記作者モートン・N・コーエンによれば、『洞窟の女王』の失われた都コルは、アフリカに現存する有名な遣跡ジンバブエに一致する、と多くの学者から指摘されている。またこのジンバブエをソロモン王の伝説の都オファー(Ophir)に擬する考吉学者もいる。これはもちろん、ハガードの出世作『ソロモン王の洞窟』

King Solomon's Mine (1889年)で扱われているテーマでもある。

このオファー(Ophir)とオパル(Opal)、綴りが似ているのは、たんに偶然の一致だろうか。

バロウズがハガードの影響を有形無形に受けていたのではないか、と推定できる根拠は、もう一つある。一般にはあまり知られていない短篇だが、彼は1918

年に『騎手殿下』と題する一篇を書いている。原題は H.R.H.

the Rider で、H.R.H. は His Royal Highness の略だが、これは暗に“H・ライダー・ハガード”

H.Rider Haggard への手向けを意味しているのではないか?

これを指摘したのは、バロウズの伝記作者ロバート・W・フェントンだが、恐らく正鵠を得ているのではないだろうか。

ホームページへ | 語り合おう

前巻の解説で述べたように、ターザン物語の発想は、たとえ部分的にもせよ、英国の文豪ラドヤード・キプリングの『ジャンクル・ブック』に刺激されて生まれたことが明らかである。

前巻の解説で述べたように、ターザン物語の発想は、たとえ部分的にもせよ、英国の文豪ラドヤード・キプリングの『ジャンクル・ブック』に刺激されて生まれたことが明らかである。