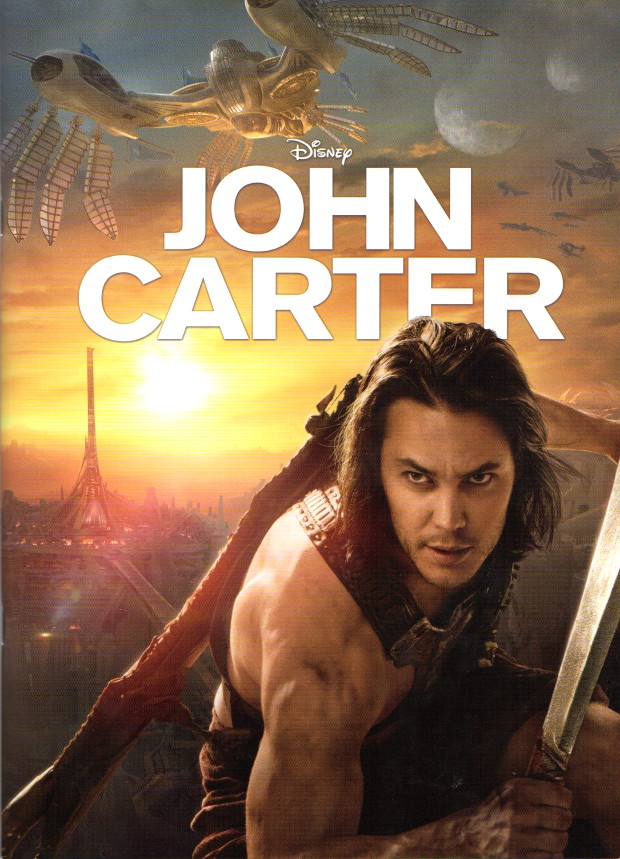

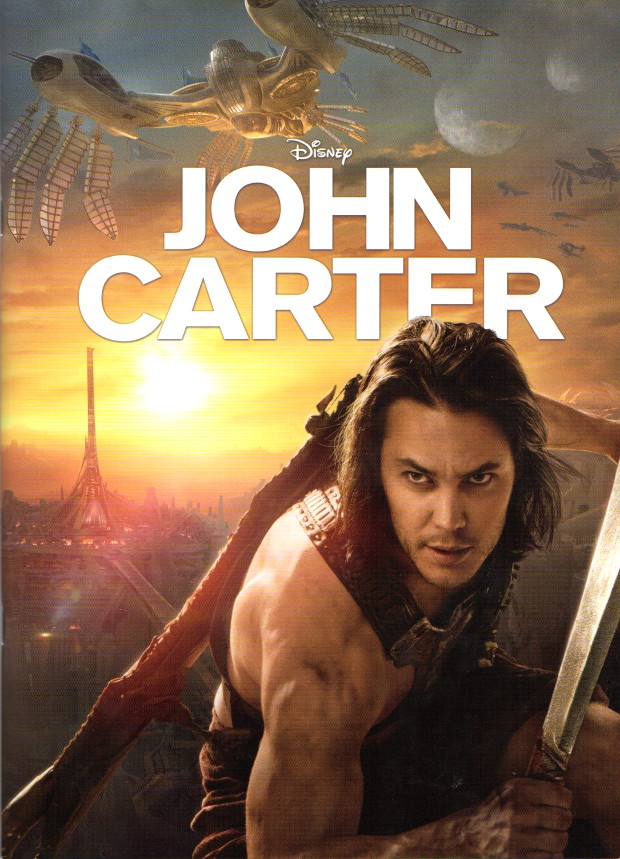

映画『ジョン・カーター』パンフレット

Apr.2012

『ジョン・カーター』の原作、「火星のプリンセス」が発表されたのは、今からちょうど100年前のこと。<オール・ストーリー・マガジン>の1912年2月号から7月号まで、「Under the Moons of Mars (火星の月の下で)」というタイトルで6回にわたって連載された(ノーマン・ビーン名義)。バローズ36歳の作家デビューだった。

エドガー・ライス・バローズ(Edgar Rice Burroughs)は、1875年9月1日、イリノイ州シカゴ生まれ。裕福な家庭に育つが、仕事はなにをやってもうまく行かず、牧場で働いたり、父親の会社を手伝ったり、金鉱探しをしたり、セールスマンや速記者になったり、通販会社に勤めたり……とさまざまな職業を転々とする。いくら働いてもろくろく稼げない生活にうんざりしていたバローズは、たまたま仕事の関係でパルプ雑誌(粗悪な紙に印刷された安手の大衆娯楽小説誌)を読むことになり、こんな小説ならおれはもっとうまく書けると(それまで一度も小説を書いたことがなかったにもかかわらず)確信する。

こうして、家族4人を養うため、一念発起して書き上げたのが、「火星のプリンセス」の原型となる、「Dejah Thoris, Princess of Mars」だった。初めて書いたこの作品が編集長のメトカーフの眼鏡にかない、大幅な加筆のすえ、前述の通り<オール・ストーリー・マガジン>に掲載。5年後、エドガー・ライス・バローズ著「火星のプリンセス」として単行本化されることになる。

しかし、バローズの名前を世界的に有名にしたのは、同じ<オール・ストーリー・マガジン>の1912年10月号に一挙掲載された長編「類猿人ターザン」だろう。このシリーズが大ヒットしたことで、バローズは冒険小説作家としての地位を確立。貧乏生活から脱出し、ここを先途とシリーズ作品を中心に長編を書きまくる。「火星のプリンセス」に始まる《火星》シリーズは、「火星の女神イサス」「火星の大元帥カーター」「火星の幻兵団」「火星のチェス人間」「火星の交後頭脳」「火星の秘密兵器」「火星の透明人間」「火星の合成人間」「火星の古代帝国」「火星の巨人ジョーグ」と全11作を数える(日本では、創元SF文庫の《合本版・火星シリーズ》全4巻にまとまっている)。そのほか、《ターザン》シリーズ全25巻、《地底世界(ぺルシダー)》シリーズ全7巻、《金星》シリーズ全4巻などなど、作品多数。SF、ファンタジー、冒険ものから、西部劇まで、さまざまなジャンルの大衆小説を書き分けた。生涯で刊行した単行本は60冊以上。中には、室町幕府の滅亡とともに日本を脱出した大名、オダ氏の末裔(頭領はオダヨリトモ)が住む孤島が舞台となる「南海の秘境」のような珍品(?)もある。

若い頃は第七騎兵隊に入隊、第一次世界大戦には陸軍少佐として応召したバローズだが、第二次世界大戦では、住んでいたハワイで真珠湾攻撃を体験。60代半ばという年齢にもかかわらず従軍記者に志願し、ロサンゼルス・タイムズの戦争特派員として戦地で取材をつづけた。

終戦とともにカリフオルニア州エンシーノに転居したのち、心臓病を患い、1950年3月19日に74歳で世を去った。

戦前のバローズは押しも押されもしない人気作家だったが、大衆作家の例に漏れず、死後、作品のほとんどが絶版となり、一時は忘れられた作家となっていた。

ところが、60年代に入ってにわかにバローズ作品の再刊ブームが巻き起こり、人気沸騰。《ターザン》シリーズは、1962年だけで、米国内の売り上げが1000万部に達したという。

翌63年には「火星のプリンセス」もバランタイン・ブックスから再刊され、これまた大人気に。

日本では、2年後の1965年、創元推理文庫SF分類(現在の創元SF文庫)から初の邦訳が刊行された。武部本一郎画伯の描くカバーイラストと挿絵、とりわけ、肌もあらわな美女、デジャー・ソリスの抜群のプロポーションとたおやかな顔立ちが絶大な人気を博し、《火星》シリーズのイメージを決定づけた。映画のデジャー・ソリスは男まさりの勝ち気な科学者で、なおかつ剣の達人という設定だが、原作では(若干のツンデレ属性はあるものの)正統派のお姫さま。おそらく、SF史上もっとも有名なヒロインだろう。60年代・70年代のSF少年にとって、初めて出会う萌えキャラがデジャー・ソリスだったのである。

邦訳刊行当時は、風太郎忍法帖と007のおもしろさをSFに移植した波瀾万丈のスペース・オペラ──などと宣伝されたが、内容的には、SFというより、異世界ファンタジーに近く、のちに〝剣と魔法〟とが〝ヒロイック・ファンタジー〟と呼ばれることになる冒険ファンタジーの元祖と見なされている。実際、現実世界から異世界へ赴いて冒険をくり広げるという構造は「ナルニア国物語」に踏襲されているし、異種族間の時代劇っぽい戦争アクションは「指輪物語」に引き継がれているとも言える。

なにしろ原作では、火星に向かって両手をさしのべるだけで瞬間移動してしまうので、100年前の作品とはいえ、サイエンス・フィクションとは呼びにくい。

そのあたりに配慮してか、映画版では、超空間ゲートみたいなものを司るメダリオンを導人し、それによって地球─火星間の移動が可能になったという、今どきのSFっぽい設定に改変している。さらに原作では第2作「火星の女神イサス」から登場するサーン族(ホーリー・サーン)を大きくクローズアップ。失われた超古代文明のオーバーテクノロジー(推定)を利用して暗躍してきた黒幕的存在として描き、サーンの教皇マタイ・シャンを一種のラスボスに起用。ゾダンガを率いるサブ・サンの背後で、実はマタイ・シャンが糸を引いていた──という、なかなかよく出来た理屈をひねりだしている。

このサーンの例に限らず、映画のパーツのほぼすべては原作にあるものを使い、パーツ単位では原作にきわめて忠実だが、ストーリーを語る順番やパーツの組み合わせ方は大胆に改変。さらに人物像も大きくアップデートしている。象徴的なのは、ジョン・力ーターとデジャー・ソリスの出会いの場面。原作では意外と地味なふたりの出会いが、映画では思いきり派手な名シーンになっている。その後の、漫才みたいなふたりのやりとりや口喧嘩も、原作とは全然ムードが違う。カーターがソリスに向かって、「きみがおとなしくサブ・サンと結婚すればすべてまるく収まるんじゃないの」みたいな(実にもっともな)ツッコミを入れる爆笑シーンは、原作的にはありえない展開だが、この映画にはじつにうまくハマっている。

映画『ジョン・カーター』は、100年前の小説を徹底的に分析・解体した後、21世紀のエンターテインメントとして鮮やかに再構成する。共同脚本は、「ユダヤ警官同盟」で世界の二大SF賞(ヒューゴー賞とネビュラ賞)を受賞したマイケル・シェイボン。どこまでシェイボンの功績なのかはよくわからないが、古典的な名作SFの脚色としては、ベストに近いくらいよく出来ている。原作つきのSF映画に傑作は意外と少なく、あっても『ブレードランナー』(82/監督:リドリー・スコット)のように、原作とはかけ離れた映画になりがちなのだが、『ジョン・カーター』は希有な例外。未読の方は、ぜひ原作を読んで、確かめてみていただきたい。

comment

映画版パンフレットの書き手では、やはり大森さんがSF側の人代表なんで、見逃せません。パンフレットを買った人を1人でも多く原作小説に誘導しようという姿勢が見えて、涙が出ます。ありがとうです、ホントに。バローズ自身の説明に半分、さらに原作本の解説に1/4。映画関連は最後の1/4だけ、それも原作との関連やヒューゴー賞なんかからめちゃって。偉い人です。