『時間に忘れられた国』3部作と〈月シリーズ〉3部作とがバローズの残したSF作品中でも最高レベルの出来であることは、邦訳版の解説群を読んでも繰り返しでてくるし、わたし自身も何度か書いている。むろん〈火星シリーズ〉、〈地底世界シリーズ〉をはじめとする他の作品群もすぐれたSFであることは間違いないのだが、やはりバローズが売るために書いたそれらの作品群ではSFらしさが後景に押しやられている感はぬぐいきれない。すぐれた大衆エンタテインメントでありながらSF性を追求していたのはすばらしいが、いささかの消化不良感があるのもまた事実なのだ。そうした点で、この両3部作はそのようなシリーズものの呪縛を離れ、バローズの自由なイマジネーションで紡ぎ出された良質のSFとなっているので、あらためて紹介したい。

『時間に忘れられた国』3部作と〈月シリーズ〉3部作とがバローズの残したSF作品中でも最高レベルの出来であることは、邦訳版の解説群を読んでも繰り返しでてくるし、わたし自身も何度か書いている。むろん〈火星シリーズ〉、〈地底世界シリーズ〉をはじめとする他の作品群もすぐれたSFであることは間違いないのだが、やはりバローズが売るために書いたそれらの作品群ではSFらしさが後景に押しやられている感はぬぐいきれない。すぐれた大衆エンタテインメントでありながらSF性を追求していたのはすばらしいが、いささかの消化不良感があるのもまた事実なのだ。そうした点で、この両3部作はそのようなシリーズものの呪縛を離れ、バローズの自由なイマジネーションで紡ぎ出された良質のSFとなっているので、あらためて紹介したい。3部作としての完成度は『時間に忘れられた国』がすばらしい。これはすでに書いたのであえてくどくどとは述べないが、計算され尽くした構成が美しい作品群だ。比較して〈月シリーズ〉はどうにもいびつな構成の作品群である。テーマは、未来史の中で過去の歴史の陳腐な繰り返しを描きつつ、人間の愚かさとそれをうち砕くのもまた人間であることに対する期待を描いている、というところだろうが、どうも各作のトーンが違いすぎて、違和感が先に立ってしまい、統一したイメージが持てないのだ。シリーズとしては明らかな失敗作だと断言できる。ただ気をつけなければならないのは、この失敗は仕組まれたものだということだ。バローズは連続したシリーズとしてこの作品群を書いたわけではないのだ。

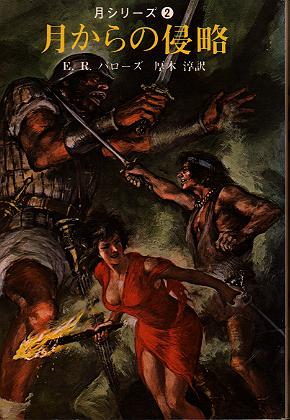

なにやら謎めいてきたが、これは本作の成立過程を見ればわかる。まず最初に書かれたのは第2部である『月人の地球征服』(創元版では『月からの侵略』)なのだ。これは3部作の成立過程としてはきわめて異例のことと思うが、これこそまさにバローズが書きたかったのは〈月シリーズ〉ではなく『月人の地球征服』という独立した作品だった、ということを如実に示してはいないか。

1919年に執筆された『月人の地球征服』はバローズのそれまでの作品とは大きく雰囲気の異なった、暗い内容のディストピア小説だった。これまでの作品にも文明批判はあったわけだが、ここではそれがかなりつっこんだかたちで、しかもストレートに出されていた。そこにバローズの作品を掲載していた大衆小説出版社が二の足を踏み、バローズ自身もあきらめかけはしたがついにあきらめきれず、3部作の

第2部という位置にオブラートする構想を1922年にまとめ、ついに出版社を説得して1923年に発表した、というのがどうやら真相と思われる。

第2部という位置にオブラートする構想を1922年にまとめ、ついに出版社を説得して1923年に発表した、というのがどうやら真相と思われる。1919年と20年は、バローズは他の作品を全く書いていない。前年までに書きためた『野獣王ターザン』『恐怖王ターザン』の分載で雑誌には登場しているが、他に発表された作品がないという事実は、バローズがいかにこの作品に力を入れていたかを示しているといえるだろう。1921年に入って〈ターザン〉〈火星〉を1編ずつと売れない普通小説を2編書いたバローズは、発表の舞台をその間のレッド・ブックやブルー・ブックといった高級誌(いわゆるパルプ誌より大判で紙質もややいい)から古巣のオール・ストーリィに戻している。原稿料の問題もあったろうが、高級紙では売り上げに貢献できる作品しか受け入れられないと判断したのではないか。

そして、〈月シリーズ〉は世に出た。第1部となった『月の地底王国』(創元では『月のプリンセス』)は〈火星シリーズ〉の焼き直しのような異星冒険小説だった。ジョン・カーターまで登場するこの話は、読者に、と言うよりは出版社にこびた作品だったかもしれない。しかし、ここにもバローズはいくつかの仕掛けをしくんだ。舞台を近未来に置いて、地球人を組織的に異星に送り込んだこと。最後に主人公はプリンセスの祖国を救えず、逃げ出してしまったこと。脳天気な貴族社会が組織的で思想統一された軍隊にかなうものかという当たり前の姿ではあるが、バローズがそれまでは書かなかった展開だ。これらが第2部への布石となった。

その第2部を読んで、当時の読者は目を丸くしたに違いない。バローズの異世界冒険譚を期待したはずの彼らの目に入ってきたのはオーウェルやハクスリイのようなディストピア小説。主人公は革命戦士としては英雄的な部分も見せるが、組織作りができずにとらえられ、死刑にされてしまう。なんとしたことか!

続く第3部はウェスタン風の遠未来小説。お約束のように大団円向けてつくられていく物語だ。白人がインディアンの位置にいて支配者たるカルカル人に対抗していく様など、文明批判・歴史批判は明らかだが、デッドエンドのままにしないための救済的物語であるのは間違いなく、付け足しの感は拭えない。明るさだけが取り柄ということだ。

作品の評価は読んでいただくのが一番だから、くどくはいわない。この第2部はまぎれもない、バローズの野心作である。そして、その野心はこの時代には実らなかった。

この直後、バローズはアパッチ・シリーズを含むウェスタン小説をものにするなど、〈月シリーズ〉の影響を感じさせる作品も書くが、やがて定番のシリーズものしか書かなくなってしまう。バローズの野心は受け入れられなかったのだ。大衆作家は大衆だけを見ておればよい、「このような作品を書きたい」などとは思わぬことだ――というのが結論だったとすれば、どうにも寂しい話だが、手をぬかなかったバローズの心はその後のリバイバル・ブームの中で、花開いた。ルポフをはじめとするSF評論家達がこの〈月シリーズ〉を絶賛しだしたのだ。

バローズとしては草葉の陰で溜飲を下げたに違いないが、それでも売り上げに結びつかなかったのは同じだった。日本においてもその通りで、人気の点からいっても『時間に忘れられた国』の遙か後塵を拝している。残念な話ではあるが、この作品におけるバローズの視線は大衆の方を向いていなかったのだとすればやむを得ないというべきだろうか。

大衆的人気のみならず文筆家としての評価も求めたバローズの野心はかなった。日本の森優らも含めた後年のSF評論家たちの高い評価は得られたのだから。しかし、この作品がのこしたもうひとつの、そして遙かに大きな成果がある。〈月シリーズ〉が触媒となって生み出された作品の存在だ。

そう、売り上げの点では〈月シリーズ〉以下の到達ではあったが、〈アパッチ・シリーズ〉はバローズの名を大衆小説から文学の世界に送り込める力を持った作品に仕上がった。この作品に対する評価はいずれ別に稿を起こす。