|

多くのファン、読者にとって、バローズとの最初の出会い、すなわち武部本一郎描く異世界の美姫であった、という事実があるからだ。

そのあたり、アメリカの読者は事情が異なる。

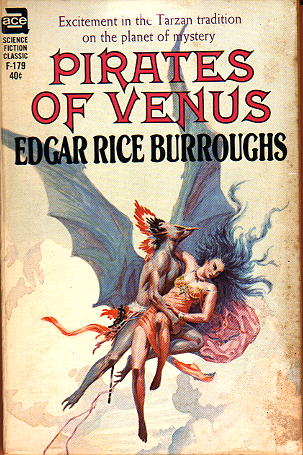

アメリカではまずターザンという巨大な作品が1912年から存在し、バローズの名を高めていた。戦前のハードカバーもファンの心はつかんだに違いないし、真の意味でバローズの名を大衆に浸透させた1960年代のペーパーバック刊行における再発見においても、バローズといえば「映画で有名な」ターザンの作者だった。ハードカバーのジャケットを飾ったJ・アレン・セント=ジョンや、ペーパーバックの表紙のクレンケル、アベット、フラゼッタらがファンに強い印象を与えたことも想像に難くないが、やはりなんといってもターザンという作中のキャラクターのポピュラリティの前ではかれらの存在すら薄いといわざるを得ない。付け加えるなら、特にビジュアルな想像力を刺激される火星シリーズなどの異世界冒険ファンタジーの位置づけがターザンの作者が書いた作品という位置づけで、これら「も」刊行されていたというところにあり、いずれも昔の作品の発掘、だったということも大きいかもしれない。

日本においても映画とのコラボで、ターザンものの翻訳は早くからあったが、それらは翻訳というフィルターがかかっていたことと、やっぱりターザンといえば映画、という常識が先に浸透してしまっていたこともあって、また独自の世界観を構築していたターザン映画のそれとバローズの小説とは必ずしも同一のイメージを形作るものではなかったということもあって、小説の刊行自体が進まなかったし、バローズという作家が意識されることも少なかった。

結果、日本の読者がバローズを「発見」したのは、SFマガジンにおける野田宏一郎の連載コラムと、なんと言っても東京創元新社が刊行したSFマークの文庫本の登場まで待つこととなった。このとき、バローズに関する予備知識として、ターザンの作者、ということはあったとしても、実感として持つものは少数だったはずだ。日米における読者とバローズとの距離感が、ここで根本的に違った。日本でのバローズは、武部本一郎画の『火星のプリンセス』の原作者として読者の目の前に現れることになったのだ。

創元推理文庫版『火星のプリンセス』は、編集者・厚木淳の「大人の絵本」というコンセプトが受け、また作画を担当した武部本一郎の画風がそれまでの文庫本の常識を大きく覆す美麗な「作品」としての表紙絵を彩っていたこともあって、きわめてセンセーショナルな受け止められかたをした。その事実は、初版刊行後5年で10社にも及ぶ出版社から『火星のプリンセス』が出版されたという事実が顕著にあらわしている。それらはバローズの出版という形態だったが、それだけではなかった。いずれもカラーの表紙がつき、少なくない叢書で挿絵が、場合によっては口絵がついた。そして、ここが重要なのだが、それらの絵はバローズ作品から着想を得た絵ばかりではなかった。誤解を恐れずにいうなら武部画の模倣であった。それだけ武部画のインパクトが大きく、変えてしまったら『火星のプリンセス』と見えない、という事情もあったろう。そのようにして日本に、王冠と紫の衣のデジャー・ソリスがあふれかえった。原作を読めばわかるが、デジャー・ソリスは衣をまとってはいないはずなのだ。そして、結局オリジナルだけが残った。現在評価の対象となり、刊行が続いてもいるのは武部画のデジャー・ソリスと一部児童書のみ。もちろん児童書の表紙を飾るのは紫のデジャー・ソリスだ。

そのとき、アメリカでの最初のブームから半世紀以上が過ぎていた。それから現在までの約40年がすなわち近世日本のSF出版のすべてだと断言してもいいくらいかもしれない。日本におけるSF出版のメインストリームは、「武部画のような表紙の文庫本」になったのだ。歴史、といいたいところだが、わずか40年に過ぎない。当時を知る人たちはまだまだ第一線で活躍している。

|

武部は画家なのだが、芸術家であると同時に大衆作家でもあった。多くの絵物語や絵本や少年向け叢書の表紙画などを描いていた。その仕事を厚木淳に見出されたわけだが、失礼な言い方をすれば注文があり、カネになる絵なら何でも、とまではいわないにせよ、芸術作家というには語弊がある仕事をしていたことも事実だ。だから、自身がSFファンというわけでもなかったにもかかわらず表紙絵の仕事を受け、何を描けばよいのかわからなかったに違いないことは想像に難くない。もともと編集部の意向(大人の絵本!)もあって受けた注文だから、編集者に聞いたか、編集者が気を回したか、たぶんその両方の理由で、武部は「こういう感じで描いてくれ」という形で参考資料を受け取っていたはずだ。そしてそれを真似た。あるいは真似ろという注文だったのかもしれない。それは時に模倣に近い絵でもあった。武部もまた模倣していたのだ。これを剽窃と呼ぶか本歌取りと呼ぶかは、今となっては過去の事実なので、各自の判断に任せるが。

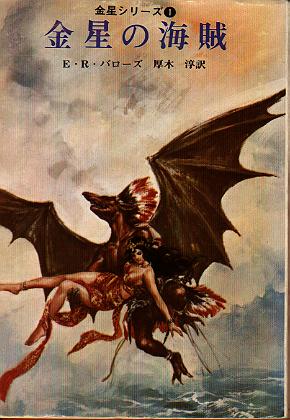

もっとも顕著な例としてロイ・G・クレンケル・ジュニア画の『金星の海賊』の比較を下記に示し、次回から本格的に表紙絵を並べて紹介することにして、今回はいったん稿を巻くことにする。

一言だけいうなら、今回のエッセイは武部を揶揄するものではなく、むしろその反対であるということで、詳細は次稿で述べたいと思う。