'30年3月9目、東京・日本橋生まれ。旧制京都大学経済学部卒。'52年に創元社に入社した時はまだ大学二年だった。以後、『世界推理小説全集』等を手がけ、'59年に「創元推理文庫」を発刊。'63年にはSF部門を創設。'81年まで編集部長を勤め、現在は編集顧間として活躍中である。

SFイズム7号より

1983 VOL.3 NO.3

創元推理文庫にSFマークが生まれて、この秋で20年になる。地味ながらも数多くの名作・傑作を紹介し続けている推理文庫とは、一体何者なのだろうか? まずは推理文庫の生みの親、厚木淳氏にインタビュウしてみた。

|

厚木淳(あつき・じゅん)

'30年3月9目、東京・日本橋生まれ。旧制京都大学経済学部卒。'52年に創元社に入社した時はまだ大学二年だった。以後、『世界推理小説全集』等を手がけ、'59年に「創元推理文庫」を発刊。'63年にはSF部門を創設。'81年まで編集部長を勤め、現在は編集顧間として活躍中である。 |

―SF部門を創設なさった意図というのはどういうものだったのでしょうか。

要するにまあ、SFの読者もだいぶふえてきてるんではないか、これから先は推理小説と二分するくらいの勢いになっていくだろう、と思って踏みきったわけですがね。

あのね、SFの読者というのはぼくの方でも、SFマガジンみたいな雑誌出してませんからね、実体というのはわからなかったんですね。そのかわりうちでは翻訳ミステリ出してましたから、その読者っていうのはよくわかってたわけですよ。そうするとね、その翻訳ミステリの読者っていうのはほとんどが食わず嫌いなんですよね、SFってものを。

なんとなくその、ジャリの読むね、なんか物理学だの科学だの、あるいは荒唐無稽な物語だ、そんなの阿呆らしくてついていけない、推理小説の方がいい、というようなイメージ勝手に作ってて。

まあ実際には、SFってのはそんなもんじゃないわけですからね。だからとにかく、うちの推理小説の読者にSFを読んでもらおうと思いましてね。彼らの喜ぶようなSFから紹介して行けば、絶対食いついてくるという自信はありました。

幸いSFの世界ってのは推理小説とSFと、両方書く作家がいるわけですよ。うちではその頃フレドリック・ブラウンなんか推理小説の方はずいぶん出してましたから。彼のSFには非常にいいものがありますからね。

そうすっと、ブラウンの推理小説読んで、「あ、ブラウンってのは面白い作家だ」と思って読んでくれてる読者が、おんなし創元社が創元推理文庫でブラウンのSFを出せば、とにかく買うんではないかと、「ブラウンって野郎が書いたSFなら、どんなものか読んでみよう」と。

あとはもう、内容さえ面白けりゃね、ついてきてくれるだろう。それをだんだん広げていけばいい。ま、そんな考え方だったですね。

だから、SFを出し始めの編集方針っていうのは、なるべくハードなSFは後回しにして、ファンタジーですね、どっちかといえばそういう傾向のものにしようと。しかもまあ、相当しちめんどくさい大人が読んでも、少なくとも推理小説読んでくれるような趣味の持主ならね、読んでみて「これは大人の読み物としてたえるな」と思うようなものを、選択の基準にしたわけですけどね。

「創元推理コーナー」のSF特集号もね、頭にあったのはSFファンじゃないんですよ。だって、SFファンってのは黙ってても買ってくれるの、そうじゃなくて、なんとか、ミステリファンに買ってもらおうと、「SFも面白いですよ、だまされたと思ってお買いになってごらんなさい」というので、ミステリファンに呼びかけるようなつもりで編集しましたね。

―それ以前にも元々社や誠文堂といったSF出版がいずれも失敗していたわけですが、そういう不安はありませんでしたか。

そんなに心配しなかったですね、その点は。それはね、ひとつにはぼくがSFマニアじゃなかったせいだろうと思うの。SFマニアじゃなかったから、こういういい作家がいるんだからみんなに教えてやろう、とかそういう野心が全然なかったわけです。

作品を選択する上でぼくが一番心がけたのはね、俺みたいなファンじゃない奴が読んでも面白いんだから、SFファンが読んでも当然面白いだろう、ということですね。その一言です、簡単ですよ。それで選んだの、全部。ビーグル号でも、ブラウンのでも。

だから、ほんとのSFファンから見りゃね、ちょっと食い足りないとか、こんなのはほんとのSFとはいえないとか、こういうのはもう古いんだとかね、いろんな声があったかもしれない。

ただね、SF部門始めるのに困ったのは訳者なんですよ。

その頃は、やっと推理小説の專門の翻訳家ってのの養成が終わったような感じでね。で、結局翻訳経験があるっていうことでその人たちにやってもらうことになる。しかし、その人たちはSFは嫌いだから全然読んでない。あるいは興味がない。中にはもう、とにかくSFだけは嫌だ、助けてくれ、という人もいましたよ。

SFってのは、推理小説以上に変な約東事がありますでしょ。たとえば「タイムマシン」って言葉は、そのまま“タイムマシン”でいいわけよね。“時間航行機”なんて訳す必要はない。それを訳してきちゃう人がいるわけですよ、几帳面に。

そういうとこにいろいろ、編集部としては気を配ったりしましたね。

どうせSF的なテクニカルタームだとわかってるなら、そこはもう空白でいいですから、編集部の方で責任持って訳語入れますから、そんなことでお願いした記憶もありますね。まあ、これはどこでもおんなじだったろうと思いますげどね。

解説なんかもね、訳者は訳しっぱなしで書けないわけですよ、知らないんだもん。第一、こっちから無理にお願いしてるから。

解説はこちらがなんとかしますったって、しょうがないからぼくがにわか勉強してさ、むこうの原書、研究書ですよね、そんなものを読んで適当にアレンジしたりして、それで解説書いてお茶を濁したもんですけどね。

だからほんと、翻訳家に困って解説家に困って、イラストレーターに困って、全部に困ったもんですね。読者はいたけど(笑)。読者はいて、紹介すべきものはあるんだけどね。

極端に言やあ、蘭学事始ですよね。杉田玄白ですよ(笑)。

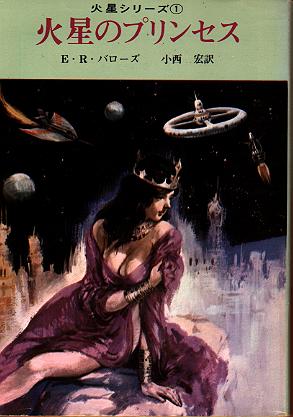

―それでまあ、40年(1965年)に『火星のプリンセス』が大ヒットしたわけですが。

あれがまあ、一種のスプリングボードになったというか、創元推理文庫としての決定打の一つだと思うんですけどね。

御承知のように、大人の絵本にしてやろうというわけでしてね。あれは、それまで文庫はどこもやったとこなかったんですよね。

そん時一番困ったのがね、挿絵の画家の選定なんですよ。その頃SFアートの専門家なんて一人もいないわけです。そいでぼくらの方ではね、児童読み物ですね、あれをいろんなの集めまして。それだってSFなんてほとんどなかったですよ。こっちもまた、そのイラストを描いてる人なんか、全然知らないわけですしね。

しかしまあ、誰かこん中にいい人がいるんじゃないかな、というんで半分手探りみたいに武部先生を探りあてまして、そんでお願いしたわけ。武部先生だってSFなんか読んでないんですよ、全然。初体験同士なんですよね(笑)。

それがまあ、非常にうまくいったということですね。

―その後、「レンズマン」や「スカイラーク」といった、いわゆるスペースオペラの刊行が続きますね。

そうですね、なんていったらいいかなあ。SFを紹介する場合にね、片っぽではやっぱりその現代の、アップ・トゥ・デイトなSFをね、現在の英米SFの水準はここまできてるぞ、というセンでね、作品を選んでいくというのが当然オーソドックスな考え方なんですね。

ただ、それでやっていきますとね、パルブマガジン時代の例のヒロイックファンタジー的なものってのが置き去りにされちゃうわけなんですよ。

つまりこう、19世紀の末のウェルズとかヴェルヌとかね、そういうものからいきなり現代のSFへ飛んできちゃってそのちょうど中間にあった、アメリカのオーソドックスなスペースオペラ的なものっていうのが、全然未紹介で残されちゃったわけですよ。

これはやっぱり片手落ちじゃないか。ウェルズ訳したらその次にパルプマガジン時代の、ああいうものがあって。それからキ

ャンベルが育てたような、現代作家たちへ来るという形ですね。

だからあれは、かなり意識的に紹介したんですけどね。ぼくの方では。そのちょっと後かな、早川さんの方で野田宏一郎(昌宏)さんがキャプテン・フューチャーなんかやり出したのは。

―これまでずっと日本のSF界をご覧になってきたわけですが、今の状況なども含めてどう思われますか。

考えてみたらあれですね。うちがそういうふうに翻訳のSF紹介し始めてから20年たってるわけですが、そん時生まれた人はもう立派な社会人でしょう。ましてやその頃、うちのSF読んでくれたのが、小学校の上級生とか中学生高校生だったらね、もういいオジンでしょ。感慨無量ですねえ。

まあ、あれじゃないですか、SFがいいとなるとわーっとSFへいろんな資本が集中するってのは、これは経済的な原則でしてね。ボウリング場の建設と同じで、ふえすぎると今度はばーっと一斉に資本の引き上げが始まるんですよ。それでこう、ちょうど需要と供給がバランスするとこまでいくんですね。

SFももう、ここまで供給が豊富になってくれば、読者もわがままも言えるようになってきたってことじゃないですか。ぼくらが出した頃ってのは、おそらく好きも嫌いもなしにね、創元社や早川が出してくれたSFならもう何でも買う、というちょっと飢餓状態にあったわけです。だから賛沢になってるわけですね、今の若い人は(笑)。そういうことじゃないですか。

だから、これからの編集は大変ですよね。そういう賛沢な読者を相手にしなきゃならないんですから。