「でも、ナレーションの、言葉の一つ一つにうなずいていたあのときのなつかしそうな、うれしそうな、そしてちょっぴり涙をためていた顔に、目本のSFの歴史そのものを見たように……」、

ということになります。原文は、「ちょっぴり誇らしげな」と書いてあったわけで、矢野さんてすてきな人だとは思いませんか?

さてと、バローズの続きです。

前回では、「火星の月の下で」を書いた頃のバローズの話をした。当時のバローズは、いわゆる小説家とは正反対のイメージの男だった。たとえば、次のようなエピソードはそんなバローズの様子をよく伝えてくれる。バローズがマッサージをうけにいったときのことだ。そのマッサージ師はこう言ったのだという。「このマッサージ院には、ずいぶん色々な人がやってくるけれども、鍛冶屋をマッサージしたのは、はじめてだ!」

前回では、「火星の月の下で」を書いた頃のバローズの話をした。当時のバローズは、いわゆる小説家とは正反対のイメージの男だった。たとえば、次のようなエピソードはそんなバローズの様子をよく伝えてくれる。バローズがマッサージをうけにいったときのことだ。そのマッサージ師はこう言ったのだという。「このマッサージ院には、ずいぶん色々な人がやってくるけれども、鍛冶屋をマッサージしたのは、はじめてだ!」もちろんその人の外見が内容を決定するわけではない。けれどもバローズの処女作が、「火星の月の下で」つまり「火星のプリンセス」という作品であったことを考えると、その外見と内面との落差は、ほとんど奇跡のように思えるのだ。何度も繰り返すことになるが、バローズは、その創造の動機を「金」に求め、そう公言しているし、また直接の動機は、当時の新聞や雑誌の小説のひどさにあきれ、これならば自分にも書けると思ったことにあるとされている。だが、その意識と実際に書かれた小説の間には、彼の外見と内面ほどの差がある。つまり、バローズの書いた作品は、当時の作品の中で、ほとんど類型の存在しないものなのだ。

かつてサム・モスコウィッツが、「火星のプリンセス」を書くにあたってバローズがどのような作品を読んでいたのが、実際の作品にあたって、その源を探ろうとしたが、それは結局、バローズの作品が、それらの当時の代表的な作品とはほとんど関係がないのだということを示したにすぎない。「火星のプリンセス」は、突然、啓示のようにバローズに与えられたのか、それとも何かの素材を下敷にしているのか、それは何度も問題にされてきた。

たとえぱ、バローズの代表作たる「ターザン」シリーズに関しては、それがキップリングの作品や、ローマ建国伝説(その中では狼に育てられた双子の物語が語られている)からインスピレーションを得たものであることをバローズ自身が語っているし、その個々の作品についても、「ターザンと蟻人間」はスウィフトの「ガリバー旅行紀」、「ターザンとアトランティスの秘宝」は、H・R・ハガードの「ソロモン王の宝窟」、「恐怖王ターザン」はドイルの「失なわれた世界」との共通点が多く存在しているという意見もある(Arthur Prager "Rascals at Large")。そしてその類似はバローズ自身が認めている部分もある。たとえば、ドイルの「失なわれた世界」に対しバローズはこう語っている。「たしかに私は、ドイルの“失なわれた世界”を何年か前に読みかけたことがある。けれども読み終ることはできなかった。なぜなら当然のことだが、私は小説を読むことに慣れていなかったからだ。それでも、その物語によって、示唆される可能性については、印象づけられた」

こうした印象が、ターザン物語の中に反映されても、それは当然というべきであろう。また「金星シリーズ」が「火星シリーズ」のヴァリエーション、「ぺルシダー・シリーズ」が「失なわれた世界」と「ターザン・シリーズ」との影響下にあるのも、容易に想像できることだ。

けれども「火星のプリンセス」という作品にあっては、そうした原型や、影響を与えたと目される作品が存在していない。バローズ自身は、それについて何も語っていないし、たとえばH・G・ウェルズの「宇宙戦争」が何らかの影響を与えたのではないかという疑問に対しても一九一八年に或る編集者にあてた手紙の中で、逆にこう尋ねている。

「H・G・ウェルズが火星人を扱った作品をいつ頃書いたのか教えてくれませんか? ある評諭家が、私の『火星のプリンセス』が、ウェルズのその作品とこれまで聞いたとともないような作品を下敷きにしていると主張しているのです。もちろん私はウエルズの作品を続んだこともないし、私の作品は1911年に書かれているのですから、ウエルズさんよりも先に書かれたという可能性もあります」

「宇宙戦争」は1897年に書かれているのだから、バローズがそれを読んだという可能性はある。けれども、この手紙の文面からすれば、バローズは「宇宙戦争」については無知に等しいようだし、何よりも、「宇宙戦争」は本質的に地球の物語であり、バローズの異世界物語とは、共通点よりも、異なる点の方が多い。たしかに「火星」ということに関しては、ウエルズの方が早いにしろ、実際問題として、「火星」は、この19世紀から20世紀にかけての時代にあっては、決して突拍子もないアイディアではなかったのだ。

19世紀後半の二度にわたる火星大接近は、スキャパレリの「火星の運河」の発見を呼び、パーシヴァル・ローウェルの「Mars and Its Canals」「Mars as The Abode of Life」といった通俗的な火星ものを生み、一般的な新聞や雑誌にも、何十という火星関係の記事が載せられたという事実がある。つまり火星は、地球以外の太陽系の惑星の中でも生物が存在する可能性が最も高い惑星であるという幻想は、かなりの度合で一般化していたと考えてもかまわないというととだ。ことにパーシヴァル・ローウェルの著作は、そのほとんどが彼の想像の産物であり、地球には存在しない生物や風物が満ち満ちていた。ウエルズを間題にするならば、ローウェルを問題にする方が

まだ近いだろう(「A Guide to Barsoom」という火星シリーズ全般にわたるガイドブックを書いたジョン・フリント・ロイは、バローズがローウェルの作品を読み、それを下敷にしたことは疑いがないと断言している)。

まだ近いだろう(「A Guide to Barsoom」という火星シリーズ全般にわたるガイドブックを書いたジョン・フリント・ロイは、バローズがローウェルの作品を読み、それを下敷にしたことは疑いがないと断言している)。「火星のプリンセス」は、こうやって老えていくと、バローズ白身のイマジネーションの産物であるとすべきなのだろうが、それはあまりにも翼常ではなかろうか。事実、バローズのイマジネーションの質について考えてみると、「火星シリーズ」を例にしてみても、「火星のプリンセス」と他の作品との間には、大きなギャップがある。火星シリーズの第2作以後は、「火星のプリンセス」のイミテーションでしかないように思える。ことに第2作の「火星の女神イサス」のイス河畔のドール谷やその内幕といったあたりは、メトカルフのアイディアがきっかけとなったものであり、その展開の方法は、赤色人の上位にあるホーリー・サーンという白色人、そしてその上位にあろうファースト・ボーンという黒色人という繰り返しでしかなく、その異世界が、「火星のプリンセス」から一歩も抜けていないということを考えれば、バローズのイマジネーションは、「火星のプリンセス」から後退しているといってもかまわないだろう。

極端な言い方をすれば、「火星のプリンセス」は当時の小説の中にあって孤立しているのと同じように、バローズその人の作品の中にあっても孤立しているのだ。処女作はその作家のすべてを含んでいるなどというようなことは言うつもりはない。それどとろか、「火星のプリンセス」は、バローズ処女作としては、謎めいている部分が多すぎるとさえ思うのだ。そしてまた、いかにバローズがロマンチストで夢多き人間であったとしても、小説を書く(子供向けの詩や散文を書いてはいたが)どころか、読んだとともないビジネス・マン(これにこだわるようだが)が、アメリカの大衆文学に大きな影響を与える作品を突然、書きあげてしまうというのは、あまりにも劇的に過ぎるし、かえって不自然ではないか。

もちろん、たとえば「夜の果ての旅」のセリーヌのように、中年を過ぎた町医者が狂気と怒りに満ちた作品を何年もかけて書き上げ、それが出版されるやいなや、凄まじいセンセーションを呼び、一つの文学運動の下地を造り上げ、その上小説言語そのものにまで影響を与えてしまったというようなドラマティックな例もないではない。けれどもセリーヌの場合、彼の人生そのものが或る程皮、作品の成立理由を説明しているし、何よりも作品そのものが語ってくれる。

けれどもバローズにあっては、その作品はあまりにも通俗的にすぎるし、そこに込められた願望も、何もバローズ個人に帰される性質のものではない。ジョン・カーターに対する思い入れは別にして、異世界そのものは、まさに異世界としてしか存在していない。そとにバローズのイマジネーションの飛行を認めるととができるにしても、それが願望によって成立したのだと考えるのは、心理学の本の続みすぎでぱないだろうか。

バローズの造り上げたバルスームの世界には、何らかの下地が存在していたのだとするのが、ぽくには自然と思われる。では、そいつが何なのか? 問題はそこになる。

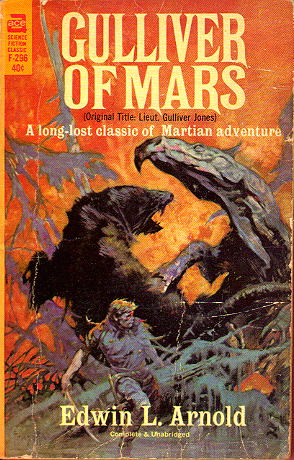

1857年に生まれ、1935年に死んだエドウィン・レ・アーノルドというイギリス人の作家がいる。仏陀の教えをイギリス人の間に紹介したエドウィン・アーノルド卿の息子だが、彼が1905年に書いた「Lieut.

Gulliver Jones ; His Vacation」という小説の存在は、バローズの「火星のプリンセス」が、空気中から生まれ出たのではないと思わせるに足る証拠かもしれない。この作品はリチャード・A・ルポフによって1963年に再発見され、工ース・ブックから「Gulliver

of Mars」というタイトルで出版された。そして1970年代に入って「Creatures

on the Loose」というマーヴェル・コミックスの一シリーズの中で、コミック化されている。

1857年に生まれ、1935年に死んだエドウィン・レ・アーノルドというイギリス人の作家がいる。仏陀の教えをイギリス人の間に紹介したエドウィン・アーノルド卿の息子だが、彼が1905年に書いた「Lieut.

Gulliver Jones ; His Vacation」という小説の存在は、バローズの「火星のプリンセス」が、空気中から生まれ出たのではないと思わせるに足る証拠かもしれない。この作品はリチャード・A・ルポフによって1963年に再発見され、工ース・ブックから「Gulliver

of Mars」というタイトルで出版された。そして1970年代に入って「Creatures

on the Loose」というマーヴェル・コミックスの一シリーズの中で、コミック化されている。この「火星のガリバー」は、そのタイトルどおり、ガリバー旅行紀の系譜に連なる架空世界の見聞記ということになるのだが、簡単なストーリーの紹介をしてみると、軍人であるガリバー・ジョーンズが、夜の街を歩いていると、突然、上空から男か落ちてくる。あわてて助けようとするのだが、男は死んでいる。そしてその男のかたわらに丸まった古ぼけたジュウタンが落ちている。引き取り手のないそのジュウタンは、結局、ガリバー・ジョーンズに押しつけられるととになり、一人、部屋に戻ったガリバー・ジョーンズは、そのジュウタンの上に腰をおろし、ふっと窓から見える火星を見る。あの星に行けたら、そう思った途端、ジュウタンは彼をのせたまま火星に飛んでしまうのだ。

そして火星で、ヘルという名の王女と出会い、彼女が誘拐されたために、その行方を求めて、火星中を放浪する。とのときの火星の見物の描写は、バローズよりもはるかに詩的であり、そのイメージも美しい。やがて首尾良くガリバー・ジョーンズは王女を取り戻すのだが、そこで裏切りに会い、再び空飛ぶジュヴタンに乗って、地球へ戻ってくるというわけだが、そとで扱かわれるのが火星であり、働き蜂の世界を模した封建的な社会の存在や、国家問の争いや陰誤、赤鋼色の肌の剣士、そしてヘルという名の絶世の美女である王女の誘拐、重力が少ないことによる地球人の力の優位性といった点で、明らかに偶然の一致では考えられないほどにバローズのバルスームと似ているし、主人公のガリバー・ジョーンズが、ヘル王女を助けようと、火星全土を旅して回るところも、あるいはまた死の河というイス河と似たイメージの土地など「火星のプリンセス」と酷似した部分が多々ある。

ただ、同じ軍人であっても、ジョン・カーターとガリバー・ジョーンズのキャラクターはちがいすぎるし、その発端にしても、ガリバー・ジョーンズは空飛ぶジュウタンで火星に飛んでいってしまったり、地球に恋人がいるためにヘル王女とのロマンスはついにロマンスとして成立しない(それどころか、主人公は、王女を別の人間と結婚させるために救うのだ)など、差は幾つもある。ルポフはそうした点を認めながらも、これが「火星のプリンセス」の原型であると主張しているのだ。

なるほど、ぼくの読んだ感じで言えば、五分五分以上に、ルポフの主張に分があるように思える。少なくとも、イマジネーションによる異世界像という見方からすれば、18世紀から19世紀にかけてのユートピア像やアンチ・ユートピア像が、ガリバー・ジョーンズの世界に変換され、それがバルスームに変換されたのだとすれば、それは十分に納得しうるだろう。もちろん、これもまた結局は一つの仮説でしかないし、時間的には、バローズがアーノルドの影響を受けたということも考えられるにしろ、それを裏付ける証拠はない。偶然の一致だと片付けるには、少々似ている部分か多すぎる、それだけが根拠だ。

そしてまた、ルポフによれば、アーノルドの「Phra the Phoenician」という作品の主人公、フェニキア人のフラという男は、ジョン・カーターにうり二つだというのだ。もしも、ルポフの言うことが正しければ、バローズがアーノルドの作品に触れていたというのは、まず確実というととになるだろう。つまり「火星のプリンセス」の舞台、主人公、ストーリー、との三つを、アーノルドの作品の中に見出すことができるというわけだ。次回はそこらあたりから、ジョン・カーターについて話すととができると思う。「火星のプリンセス」で語られているジョン・カーターという主人公の異常さについて、これまで、あまりにも無視されてきたのではないかと思うのだ。

いやはや「火星のプリンセス」も謎ならば、ジョン・カーターその人は、もっともっと謎なのだよ。