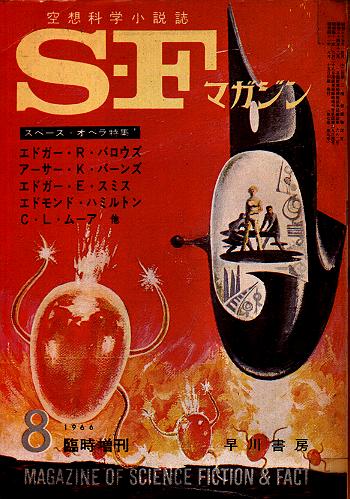

ERB評論集 Criticsisms for ERB

野田宏一郎「ビバ! スペース・オペラ」

SFマガジン1966年8月臨時増刊号より

Aug.1966

〈スカイラーク・シリーズ〉、〈レンズマン・シリーズ〉、〈キャプテン・フューチャー・シリーズ〉と往年の名作が続々と邦訳され、スペース・オペラということばそのものも、SFファンの間にかなりポピュラーな言葉になってきた感がある。

〈スカイラーク・シリーズ〉、〈レンズマン・シリーズ〉、〈キャプテン・フューチャー・シリーズ〉と往年の名作が続々と邦訳され、スペース・オペラということばそのものも、SFファンの間にかなりポピュラーな言葉になってきた感がある。

ところでスペース・オペラとはいったいどんな作品群を指すか――ということになると、これは極めて漠然としたことしか言えなくなってくる。

広くとればSF冒険活劇全般――つまり古くはバロウズの諸作にまで及び、最近の作品にもこのカテゴリーに入るものは皆無ではない。ちなみに、バロウズの作品をもスペース・オペラの中に含めるのは日本独得の現象だと思うが、この定義に基く場合にそれは決して無意味なことだとは言えないだろう。

狭くとれば、1930年代末から1940年代中頃までに出た宇宙冒険専門誌、〈プラネット・ストーリーズ〉、〈スタートリング・ストーリーズ〉、〈スリリング・ワンダー・ストーリーズ〉、〈スーパー・サイエンス〉、〈キャプテン・フューチャー〉などにのった宇宙冒険もののことだということになるだろうか。だがこの定義だと、〈スカイラーク・シリーズ〉や〈レンズマン・シリーズ〉はその中に含まれないことになる。しかしE・E・スミスといえばスペース・オペラの父とされている人なのだし、そこいらへんが極めて微妙なところで、別に事あたらしく定義する必要はなくとも、敢て定義してみれば、主として戦前によく読まれた娯楽性の強い宇宙冒険もののことだくらいのところか。

スペース・オペラという言葉はホース・オペラ(西部大活劇)をもじったもので、西部の砂漠が宇宙空間に、インディアンが火星人に変っただけのものだとよく言われたりする。

変っただけとあっさり言ってくれるが、砂漠が宇宙空間に、インディアンが火星にとって変るということは、実はたいへんなことなのではあるまいか。

砂塵をまき上げて荒野を走る駅馬車の古ぼけた車体の持つ質感や、いまにも磨滅しそうな車軸のきしみがかもし出す世界と、漆黒の闇をつき進むウルトラ・シリコン・スチール製の船体に反射するつめたい星の輝きとはわれわれにまったく異質の情感を抱かせるのだ。

ぼくはここのところ毎週一回、二、三時間にわたってテレビの中継車の中で仕事をする。うす暗い車内は身動きもできぬほどのせまさだが、中央部に六、七台のテレビ受像機が現場から送られてくる画をうつし出し、何台かのシンクロ・スコープやオシロ・スコープが緑色の奇怪なパターンをその暗がりの中ご浮かび出させ、赤や青のパイロット・ランプや、オンにすると光るプッシュボタンなどがぎっしりとならんでいる。そして、何十系統という有線や無線の連絡回線から流れ出すスタッフ達の打ち合わせの声はワンワンとあたりにひびく。こんな機械のつくる小さな谷間の底にCCUとか、TDとか、T0とかSWとかいった肩書きの男女がくっつき合うように管制盤と向き合い、すぐうしろの一段高いところには、PDという肩書きを持つ僕が席につく。

そして間もなくTKと呼ばれる若い娘の秒読みがはじまると、連絡回線もシーンと静まりかえり、動いているのはただタイム・ウォッチの秒針だけ。オシロ・スコープの緑色の波形までがぴたりと静止するのだ。

そんな瞬間、僕はふと、ブラインドの下りた窓の外にひらけるのはまばゆい星の海、そしてこの中継車が実は一路アルファケンタウリに向う超高速宇宙船なのだとしたら、どんなにかたのしいのにと思ってしまうのである。一秒のズレさえもが許されぬ、ぎりぎりの時間の流れにかける何人かの男女の神経がピタリと一点に集中されるあの瞬間の持つ清洌な緊迫感は、おそらく宇宙船の操縦席のそれと寸分ちがわないのではあるまいか。

高級な(!)SFファンに言わせれば、超光速宇宙船の操縦席にそんな大きなシンクロ・スコープなんぞがあるものか、テクノロジーの未来に対するエクストラポレーションが欠けておるとムシられるところだろうが、つまるところ、そういう人はもともとスペース・オペラを読む資格のない人であって、こんな人に向って何を言ってもはじまらない。

しかし、あの中継車の中で宇宙船ゴッコをやってみたいなあと思う人があったら、きっとスペース・オペラのたのしさはすぐにわかって貰えることと信じている。ずいぶんまわりくどい言い方をしたが、スペース・オペラとは元来そうしたものなのである。

金もないくせに、こつこつとアメリカから買いあつめたその種の雑誌――紙質が悪いので〈パルプ〉と呼ばれている――も数えてみるとかなりの冊数になり、今や僕は寝るスペースさえスペース・オペラに侵略され始めた。英語は全然だめだから読んだのはごく一部分だが、それでもずいぶんの量になる。

――ブラック・デヴィル号から撃ってくる光線銃のビームが、そこいらの肋材にブチあたるたびに飛び散る火花とまき上るオゾンの匂いの中で、半裸のまま彼女は光線銃を腰だめにして防戦した。(これは宇宙空間ではない、どこかの星の上である。念のため)たったさっき、彼女はブラック・デヴィル号の船長にあやうく強姦されそうになって、上着を捨てて逃げてきたのだ。

「テヘッ! あねご! アラレもねエ!」救援にかけつけた“フォボスのジョー”がうれしそうに叫ぶ。

「おだまり! そんなひまがあるんなら、四番船艙からマグネティック・ラジウムのカートリッジを持っといで! シールド・キャップを外すんじゃないよっ! リケージ・フラックスが大きいからネ!」――テな話である。

ごく一部を除いて、どの話の主人公が特にどうというわけではない、どの話のどの設定がどうだったというのでもないのだ。

それなのに、今までに読んだスペース・オペラの全部が混り合って僕の頭の中につくり上げられている空間には、キラキラ光る星がいっぱいつまっていて、目もくらむようなスマートな竜宮船と、単純で陽気で豪快な男と、グラマーでやさしくて、光線銃の射ちっぷりが滅法いい女、そして考えつく限りありとあらゆる醜怪なベム、それらがまんじともえとばかりに、その星だらけの空間の中で入り乱れているのである。

スペース・オペラを深刻な顔で熟読し、作者の思想を読みとろうとしたり、作品の提起している問題はいったいなんだろうなどと考えたりしてはいけない。あなたはスペース・オペラの中でこの威勢のいい連中と手を組み、美女を救け、ヘムに一騎打ちを挑まねばならないのだ。なぜなら、スペース・オペラとは読むものではなくて参加するものだからである。

これらのパルプ雑誌が発行された当時、どんなふうな読まれかたをしたのかは、今となってはもう捉えるすべもない。しかし、その後に大きな質的転換をとげた今回のSFにとりかこまれているぼくが、これらのスペース・オペラを読んでまず感じたのは、われわれがなにかとても大切なものを、過去に置き忘れてきてしまっているのではないかという感慨なのであった。

バイタリティ、荒唐無稽さ、人間くささ、星だらけの宇宙空間、いろいろな言い方ができるにちがいない。だがなんでもよい。とにかくそのなにか、SFにとって不可欠であるはずのなにかが、今日のSFに欠如しているのではないかという気がするのは、はたしてぼくひとりのことにすぎないのだろうか。

ホース・オペラというものがアメリカで非常な流行を見せたのは、果てしない西部の荒野を、自分の腕一本で生きて行くたくましい男の姿が、何の変哲もない毎日に追われる少市民達を強くひきつけたからだ――というのが極めて通俗的であるにしろ、まことに当を得た見解だと言えよう。そして砂の匂いも、ひづめのひびきも、そして馬車のとどろきさえもが今日なお立ちのぼっている土地が現にすぐ近くに存在しているのだという親近感がそれを強く支えている。もしもスペース・オペラの流行にそれを援用するならば、宇宙開発が急ピッチで進められる今日こそ、その流行のきざしがみられてしかるべきだと言えるだろう。ところがまったく逆なのだ。スペース・オペラが流行した1930年代には、人類が宇宙開発にのり出すのは21世紀あるいはもっとあとのことだろうと考えられていたのである。余談だが原子力エネルギーを人類が獲得するのは、さらにあとのことだろうと言われていたのだ。

スペース・オペラの土壌とはホース・オペラとは逆に、想像に絶した距離感と時間の流れへの畏れと憧れ以外のなにものでもない。そして星だらけの無限の空間を――ひょっとするとそれは永久に到達できぬところだと当時の人は考えていた――人間くさい人間共が、いとも手軽にとびまわりたいという願いに他ならないのだ。

星の海に大衆が託したせつないほどの壮大な夢が、どうにか徐々に実現しはじめた今日、あらためてその古い夢に目をみはる思いがするのは、今日のSFが大人のSFに成長したからなのだなどという通り一遍の見解で処理できることではない。

次の夢はいったいなんなのだ? 今、われわれははたしてその問に明確に答え得るものを持っているのだろうか。

*

老婆心までに、本誌に御紹介する五篇のスペース・オペラについて、解説を少々。

『シャンブロウ』Shambleau はC・L・ムーアの(ノースウェスト・スミス・シリーズ)の第一作である。星から星へと渡りあるくノースウェスト・スミスという男を主人公にした短編を1933年から1939年までに13編〈ウェアード・テールズ〉に発表した。この作品は、シャンブロウと名乗る、エタイは知れないがすばらしく魅力的な怪物に主人公があやうくやられそうになる話だが、いかにも女性らしいみずみずしい情感にあふれた一編である。

ハミルトンの〈キャプテン・フューチャー・シリーズ〉とはスペース・オペラの極め付きみたいな作品で、1940年から1944年までに長編が17篇、1945年から1951年までに短編が10編書かれている。キャプテン・フューチャーと相棒株の“生きている脳”、ロボット、アンドロイドの四人組の大冒険だが、今日ここに紹介する『鉄の神経お許しを』Pardon

my Iron Nerves は珍らしくもこのロボットの一人称形式で書かれている。

1930年代に雑誌に発表された作品が戦後ハードカバーになって刊行された例はそれほど多くない。〈生け捕りカーライルもの〉はその数すくないもののひとつである、女狩人カーライルが太陽系のあちこちで怪物共を生け捕りにする話だが、エムシュウイラーが描いた怪物共をおたのしみ下さい。1937年から1946年にかけて7編書かれているが、ここに紹介するのは、その第一作『温室惑星』The

Hothouse Planet。

エドガー・ライス・バロウズの〈火星もの〉は、全部で10編、それに1940年代になって書かれた短編をまとめたものが2編ある。ここに紹介する『火星の超巨人』John

Carter and the Giant of Mars はその後者にあたり1941年に〈アメージング・ストーリズ〉に発表されている。時代設定からいうと長編の第一作の頃を舞台にしていると考えられる。

E・E・スミスといえば〈スカイラーク〉〈レンズマン〉というところだが、ここに採録した『ロボット復讐鬼』Robot

Nemesis は珍らしく数すくない彼の短編のひとつ。1939年に発表されたものだが、非常に好評で1950年に〈スタートリング〉誌に再録されている。ヒーローの名はファーディナンド・ストーン。

なお、本特集の存タイトルカットは、クラシック・ムードを尊重して原画を写真版で再録している。

ホームページ | 語りあおう

〈スカイラーク・シリーズ〉、〈レンズマン・シリーズ〉、〈キャプテン・フューチャー・シリーズ〉と往年の名作が続々と邦訳され、スペース・オペラということばそのものも、SFファンの間にかなりポピュラーな言葉になってきた感がある。

〈スカイラーク・シリーズ〉、〈レンズマン・シリーズ〉、〈キャプテン・フューチャー・シリーズ〉と往年の名作が続々と邦訳され、スペース・オペラということばそのものも、SFファンの間にかなりポピュラーな言葉になってきた感がある。