南北戦争の際、南軍の陸軍少佐として活躍した父親の影響か、バローズも幼いころから軍人を志望していたが、残念ながらそれは果たされず、とりあえず父の会社で働くこととなる。

バローズはなかなか定職を得ることができなかった。1900年、10年ごしの恋人エマと結婚し、二男一女をもうけてからも、セールスマン、カウボーイ、鉄道公安官、鉱山師などの職を転々とし、苦しい生活を強いられる。

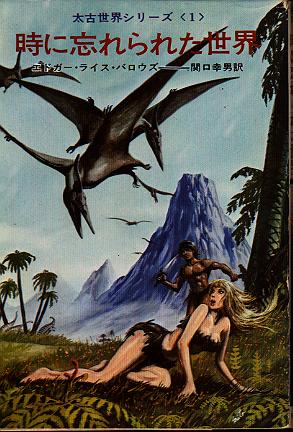

だが結果的には、さまざまな分野の仕事に手を染めたことによって、自らの作品にその知識を盛りこむことができたのだから、多くの仕事を経験したことは決して無駄ではなかったと言える。たとえば〈火星シリーズ〉冒頭で、ジョン・カーターは友人とともに金鉱を求めてアリゾナを徘徊するし、〈ペルシダー・シリーズ〉の主人公デヴィッド・イネスは若き鉱山主である。これらは鉱山師としての経験が大きくものを言っているに違いない。

1911年、バローズにとって大きな転換期が訪れる。

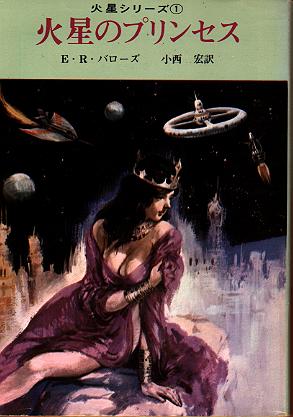

広告の仕事の関係で手にしたパルプ雑誌の冒険小説を読んでいたバローズは、自分ならもっと面白い作品が書けるという確信を抱いた。そして、2ヵ月足らずで書き上げたのが"Dejah Thoris, Martian Princess"である。

さっそく「オール・ストーリー」誌に送ったところ、幸運にも編集のT・N・メトカーフに気に入られ、二倍近くも加筆するという大幅改稿の上、翌年の「オール・ストーリー」誌2月号から7月号に渡って、"Under the Moons of Mars"というタイトルで連載されることになった。(このときバローズはノーマル・ビーンというペンネームを用いたが、誤植でノーマン・ビーンになっていたというのは有名すぎるエピソードだ)

この作品は、のちに1917年、単行本化されるにあたって、"A Princess of Mars"と改題された。――〈火星シリーズ〉の第一巻『火星のプリンセス』である。

よく誤解されるのだが、"Under the Moons of Mars"と"A Princess of Mars"は全く同じ作品である。早川書房版〈世界SF全集〉第31巻『世界のSF(短篇集)古典篇』のなかに『火星の月のもとで』(関口幸男訳)というタイトルの作品が収録されており、そのことが誤解(つまり、『火星の月のもとで』は「オール・ストーリー」誌に連載された、"Under the Moons of Mars"を翻訳したもので、"A Princess of Mars"はその"Under the Moons of Mars"を長編化したもの)の原因と思われるが、この『火星の月のもとで』は単なる部分抽出訳(創元推理文庫の厚木淳訳『火星のプリンセス』では、32ページから128ページに相当する)に過ぎない。「オール・ストーリー」誌掲載の"Under the Moons of Mars"ではないのだ。

〈世界SF全集〉に収録された『火星の月のもとで』はサム・モスコウィッツ編著の古典SFアンソロジー兼研究書"Under the MOONS of Mars"に収録された同作品を翻訳したものと思われる。このアンソロジーは長い作品を数多く収録する関係上、かなり大胆に部分抽出(たとえばA・メリットの『ムーン・プール』にしても40ぺ−ジ足らずに収まっているほど)しており、バローズ作品も例外ではない。念のため突き合わせてみたら、抽出部分が全く同じだったから、まず間違いないだろう。(〈世界SF全集〉版の解説を書いている野田昌宏氏には断わり書きを入れてほしかったと思う。今さら一見無駄とも思えるバローズの略歴を紹介しているのは、こういった誤解を解いておきたいという意味もあるのだ)

ま、それはともかく――

「オール・ストーリー」誌は"Under the Moons of Mars"に対して400ドルを支払ったという。当時「オール・ストーリー」誌は原稿料の即時支払い制を採っており、生活に困窮していたバローズはずいぶん助かったらしい。

ウォルター・スコットの『アイバンホー』のような作品を――というメトカーフの要請によって書かれた第2作The

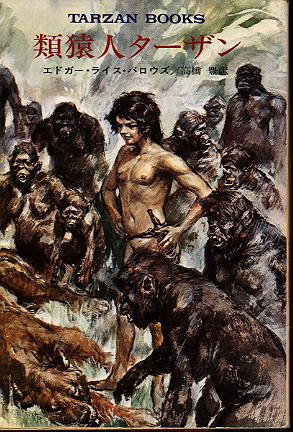

Outlow of Torn"(13世紀のイギリスが舞台で、幼い英国王子が誘拐されて……という話。この作品、バローズの処女作としてある解説もあるが、第2作である)は没になったものの、続いて書かれた第3作、"Tarzan

of the Apes"は凄かった。「オール・ストーリー」誌1912年10月号に一挙掲載されるやいなや、大評判になったのだ。今なお絶大な人気を誇る永遠のベストセラー、そしてヒーロー“ターザン”の誕生である。

ウォルター・スコットの『アイバンホー』のような作品を――というメトカーフの要請によって書かれた第2作The

Outlow of Torn"(13世紀のイギリスが舞台で、幼い英国王子が誘拐されて……という話。この作品、バローズの処女作としてある解説もあるが、第2作である)は没になったものの、続いて書かれた第3作、"Tarzan

of the Apes"は凄かった。「オール・ストーリー」誌1912年10月号に一挙掲載されるやいなや、大評判になったのだ。今なお絶大な人気を誇る永遠のベストセラー、そしてヒーロー“ターザン”の誕生である。この"Tarzan of the Apes"(邦訳は『類猿人ターザン』)の成功は、バローズの作家としての地位を不動のものとした。以後も〈ターザン〉〈火星〉〈金星〉〈ペルシダー〉なとのシリーズを並行して執筆、バローズは作家としての名声をますます高めていき、ついにはバローズというひとつのカルチャーを形成するまでになる。

優れた先駆者が現われると、必ず多くの模倣者が追随するものだ。バローズもその例に漏れず、バローズの成功以後、その作風を真似る作家が数多く輩出した。〈ラジオ・マン〉のラルフ・F・ファーリー、"Polaris of the Snows"のチャールズ・B・スティルソンなどなど……。なかでも、オーティス・A・クラインは有名で、バローズとクラインが繰り広げた“火星、金星争奪戦”のエピソードは日本でも紹介され、よく知られている(創元推理文庫版『金星の海賊』訳者あとがき参照)。O・A・クラインの作品は"The Outlows of Mars"(久保書店版は『火星の無法者』、創元推理文庫版は『火星の黄金仮面』。訳者はともに井上一夫)が翻訳されているので、読んでみるのも一興だろう。新しくは、〈緑の太陽シリーズ〉のリン・カーターや〈反地球シリーズ〉のジョン・ノーマンらが精力的にバローズの世界を構築しようと試みているが、そのいずれもがバローズ・ファンから見ると物足りない。違和感が拭えないのだ。

残酷なもの言いかもしれないが、彼らがいかに模倣し近づこうとしても、とうてい達することのできない次元“聖域”に、バローズは最初から位置していたのである。これは天性の資質と見るべきだろう。バローズ以外の人間がバローズの世界を構築しようと思うこと自体、間違っているのだとさえ言える。

さて、作家としては順調な人生を歩んでいたバローズだったが、逆に生活面では恵まれなかった。1934年にはエマと離婚。翌年、ターザン映画のプロデューサーであるアシュトン・ディアホルトの元夫人フローレンスと結婚するが、それも長続きはせず、6年後には離婚してしまう。

齢をとってもバローズの軍人好きは変わらなかった。第一次世界大戦には陸軍少佐として従軍、第二次世界大戦の際も、六十歳半ばを越す高齢にもかかわらず、ロサンゼルス・タイムスの特派員に志願するなど元気な姿を見せたが、寿命には克てず、1950年3月19日、エンシノ(カリフォルニア州南部の町)で、バローズはその一生を終えた。享年74歳。死因は心臓発作であった。

H・H・ヘインズのリストによると、バローズが生涯に発表した作品は長短編合わせて109編、単行本にして69冊であるという……。

しかし、SF作家バローズの名を高らしめた大きな要因は、何と言っても昭和40年、創元推理文庫SF部門に〈火星シリーズ〉が収められたことだろう。

しかし、SF作家バローズの名を高らしめた大きな要因は、何と言っても昭和40年、創元推理文庫SF部門に〈火星シリーズ〉が収められたことだろう。

もちろん、〈火星シリーズ〉や〈金星シリーズ〉は言うに及ばず、人造人間テーマの傑作『モンスター・マン』や22世紀の地球を予見した怪作『失われた大陸』など、バローズにはSF的な作品が多いし、バローズがSFを書かなかったと言っているわけではない。それどころか、傑作SFも多いのである。

もちろん、〈火星シリーズ〉や〈金星シリーズ〉は言うに及ばず、人造人間テーマの傑作『モンスター・マン』や22世紀の地球を予見した怪作『失われた大陸』など、バローズにはSF的な作品が多いし、バローズがSFを書かなかったと言っているわけではない。それどころか、傑作SFも多いのである。