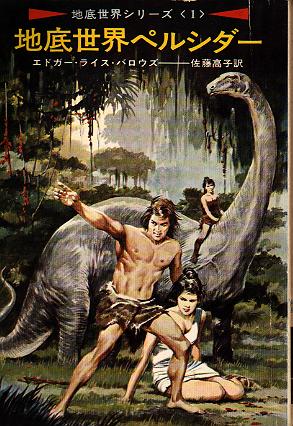

エドガー・ライス・バロウズの手になるシリーズもののうちで、もっともよく知られているのはなんといっても御存知〈

ターザン 〉、その次が〈 火星シリーズ

〉、そしてその次がこの〈 ペルシダー 〉ということになるだろうか、全十編、単行本にして計七冊のこのシリーズのうちの五冊はすでにハヤカワSFから出ており、その巻未解説も私がやっているのだが、こんど、ここにこうしてその五冊をもふくめての計七冊がハヤカワSF文庫に収録されることになり、その解説をまたもや私がやるとなれば、毎巻、すでにハヤカワSF版で読んだ人も買いたくなるような面自い解説を書いてその売り上げ増進を計ることが訳者の佐藤高子女史への義理であり、早川書房への御礼奉公というものであろうし、さいわいなことに、この〈ペルシダー〉シリーズについて書きたいことはそれこそ山のようにあるのだから、あなたがハヤカワSFですでにこの「地底世界ペルシダー」を読んでいたとしても、もういちどこの文庫を買ってこの解説を読んでくれるだけで、一杯食ったなどという気分には決してならないはずだから、立読みなんかしないでさっさと今すぐ買ってほしい。

エドガー・ライス・バロウズの手になるシリーズもののうちで、もっともよく知られているのはなんといっても御存知〈

ターザン 〉、その次が〈 火星シリーズ

〉、そしてその次がこの〈 ペルシダー 〉ということになるだろうか、全十編、単行本にして計七冊のこのシリーズのうちの五冊はすでにハヤカワSFから出ており、その巻未解説も私がやっているのだが、こんど、ここにこうしてその五冊をもふくめての計七冊がハヤカワSF文庫に収録されることになり、その解説をまたもや私がやるとなれば、毎巻、すでにハヤカワSF版で読んだ人も買いたくなるような面自い解説を書いてその売り上げ増進を計ることが訳者の佐藤高子女史への義理であり、早川書房への御礼奉公というものであろうし、さいわいなことに、この〈ペルシダー〉シリーズについて書きたいことはそれこそ山のようにあるのだから、あなたがハヤカワSFですでにこの「地底世界ペルシダー」を読んでいたとしても、もういちどこの文庫を買ってこの解説を読んでくれるだけで、一杯食ったなどという気分には決してならないはずだから、立読みなんかしないでさっさと今すぐ買ってほしい。本来ならば、ここでERB(エドガー・ライス・バロウズ)の略歴や作品目録から入るのが筋だろうが、そいつは逆にさきへ送ることにしようと思う。

地球が実はガラン洞の球体で、その中心部には太陽がもうひとつあって球体の穀の内側――つまるところ饅頭の皮の裏の表面にももうひとつの世界があるという〈ペルシダー〉ものの基本設定は、非常にユニークなものに思えるけれど、よく調べてみるとかなり古くからそのアイデアは存在していたようである。

考えてみれば、それも至極当然のことだと言えるだろう。たとえば洞穴である。山の中腹かなにかにぽっかりと大きな洞穴があったとする。黒々と深くつづく洞穴――ひょっとするとこの中の深いところに維か住んでいるかもしれない……。人々は当然そんなことを想像するだろうし、そうなれば――その住人は暗闇の中でどんな生活をしているのだろうか? という疑問に当然つながるだろうし、それをジュール・ヴェルヌの〈地底旅行〉のように特殊な発光物質のために地底世界も明るいのだ――という風に解決するか、さもなくばコーモリみたいに闇の中でも眼が見えるとするか、もしそうでなければ地底にはもうひとつ太陽があって――ということになってくるのはしごく自然のなり行きだろう。それに地震だとか噴火などという自然現象が、その地底にはなにかが――という人間の想像をかき立てるのに大いに役立っていることは、わが国の鯰、ヨーロッパのノーム(地底に住む小人の妖精)などを引き合いに出すまでもないが、専門の学者の間でさえ、この地球空洞説がとなえられてからすでに 300 年近くもたっているのである。

たとえば、ハレー彗星でその名を知られているイギリスの天文学者エドマンド・ハレーは

1692年に地球空洞説を発表している。ニュートンと親交のあった彼はその万有引力の法則を天体の軌道計算に応用していわゆる周期彗星の存在を発見したのだが、その観測作業の最中にぷつかったオーロラが、実は地磁気と関係があるのではないかという仮説を立てて研究をすすめるうちに、その地磁気の徴妙な変化を地球の空洞説によって説明しようと試みたのである。

たとえば、ハレー彗星でその名を知られているイギリスの天文学者エドマンド・ハレーは

1692年に地球空洞説を発表している。ニュートンと親交のあった彼はその万有引力の法則を天体の軌道計算に応用していわゆる周期彗星の存在を発見したのだが、その観測作業の最中にぷつかったオーロラが、実は地磁気と関係があるのではないかという仮説を立てて研究をすすめるうちに、その地磁気の徴妙な変化を地球の空洞説によって説明しようと試みたのである。磁石の針というものが南北を指すその角度は、時々刻々、そして場所によって、きわめてわずかながら変化するのは、地殻というものが実は三重になっていて――ボールの中にもうひとつさらにその中にもうひとつボールが入っているようなもので――その三つの皮の自転連度がそれぞれ違うためなのだというわけである。そして三つ目の皮の内郡には高熱を発する物質、つまり太陽があるのだが、これは三枚の皮で包まれているため、表側からはまったく見ることができないのだ……。

80年後の 1770年頃にはスコットランドの物埋学者のJ・レスリーという人が新説を発表した。彼によると度は一枚だけだが、内部には太陽が二つ、いわゆる連星の形になっているという……。さらにおなじ頃、例の〈オイラーの定理〉で有名なスイスの数学者レオナルド・オイラーも似たような――ただし太陽は一個――説を出している。しかし、この二人がどんな根拠からこれを考えついたのかはよくわからない。

19世紀に入ると今度はアメリカでこの説をとなえる男があらわれた。実はこのあたりから少々おかしくなってくるのだが、そもそもこのての話はおかしくなければつまらない。気宇壮大な気分にしてくれればしてくれるほどうれしいわけであるが、この説を発表したのはアメリカの政治家J・C・シムスという人。日本では知られていないが、アメリカーナあたりをひいてみるとかなりのスぺースを割いているところからみてアメリカでは一応知られた人物らしい。彼の説はハレーとおなじような考えで、ただ、皮が五層もあるというのだが、抜群なのは、その五枚の皮にすっぽりと大きな穴があいているというアイデアである。北極と南極に直径が4000マイルと6000マイル(一説によると1000マイルと2000マイルともいう)の巨大な穴がぱっくりとロを開いていて、一枚目の皮の表――つまり地表の海はそのまま裏側にまでつづいているというのだ。いわば巨大な薄いドーナッツ、あるいはトーラスが五つ重なった形である。魚なんかは気楽に裏側へ出入りしているという……。かれがどこでこんなことを思いついたのかはさだかでないが、

とにかくこの説を裏付けるために北極探検を企図してその趣意書500部を政界、財界、学者に配布した。1818年のことだが、自分は精神病者ではないという医師の診断書までついた周到なその趣意書は、あとで紹介するようにのちのちまで非常に大きな影響を与えているのだが、肝心の北極探検を実行するのだけの金はあつまらなかった。アメリカ連邦議会では贅成25票、反対多数でこの計画への援助を否決したといわれ、フランス・アカデミーでも、大変な議論のあと、やはり反対多数で否決されてしまった。

19世紀に入ると今度はアメリカでこの説をとなえる男があらわれた。実はこのあたりから少々おかしくなってくるのだが、そもそもこのての話はおかしくなければつまらない。気宇壮大な気分にしてくれればしてくれるほどうれしいわけであるが、この説を発表したのはアメリカの政治家J・C・シムスという人。日本では知られていないが、アメリカーナあたりをひいてみるとかなりのスぺースを割いているところからみてアメリカでは一応知られた人物らしい。彼の説はハレーとおなじような考えで、ただ、皮が五層もあるというのだが、抜群なのは、その五枚の皮にすっぽりと大きな穴があいているというアイデアである。北極と南極に直径が4000マイルと6000マイル(一説によると1000マイルと2000マイルともいう)の巨大な穴がぱっくりとロを開いていて、一枚目の皮の表――つまり地表の海はそのまま裏側にまでつづいているというのだ。いわば巨大な薄いドーナッツ、あるいはトーラスが五つ重なった形である。魚なんかは気楽に裏側へ出入りしているという……。かれがどこでこんなことを思いついたのかはさだかでないが、

とにかくこの説を裏付けるために北極探検を企図してその趣意書500部を政界、財界、学者に配布した。1818年のことだが、自分は精神病者ではないという医師の診断書までついた周到なその趣意書は、あとで紹介するようにのちのちまで非常に大きな影響を与えているのだが、肝心の北極探検を実行するのだけの金はあつまらなかった。アメリカ連邦議会では贅成25票、反対多数でこの計画への援助を否決したといわれ、フランス・アカデミーでも、大変な議論のあと、やはり反対多数で否決されてしまった。しかし、それから十年後のことである。

シムスのもとに一通の封書が届けられた。差し出し人はとみれば、なんとこれがロシア皇帝! これには彼も仰天した。だがよく考えてみれば、ロシア皇帝にしてみれば大真面目にもなるのも無理はない。なにしろ19世紀の初頭といえぱ、その頃まだロシア領だったアラスカとシベリアとが陸続きではなく、ベーリング海峡がその間に存在することがやっと確認されたくらいのもので、あとはまだ皆目見当がつかない時代である。それをあろうことかあるまいことか、そのシペリアだかアラスカだか、いずれにしろとにかく自国の領土の中にぱっくりと、直径が数千マイルの巨大な穴が開いているというのである。となれば、表からつづく裏側はすぺてロシアの領土だということになる。クナシリ、エトロフどころの話ではない。これでとびつかなければ、ロシア皇帝たるもの暗君のそしりを受けてもいたしかたあるまい。

シムスのところへとびこんだその手紙は、もちろん、ロシア政府の派遣する北極探検隊の隊長に就任してほしいという皇帝じきじきの要請状であった。

もちろんシムスに異存のあろうわけはない、この返事で0Kを出した。ところが世の中とはこうしたもの、その直後にふとした病気がもとで床についたまま、それから二年後、わずか49歳の若さで彼は不帰の人となったのである。

今日もオハイオ州のどこやらには、彼のその地球空洞説を記念する碑が立っているという。写真によるとそれは高さが3メートルほどある細長い台の上に、まるで芯をくり抜いたリンゴみたいな地球がちょこりとのせられている……。

パロウズが〈ぺルシダー〉ものを書くに至ったのは、この、J・C・シムスの空洞説に大きく影響されたのが原因だとされており、なるほど言われてみれば、第4作〈地底世界のターザン〉では、北極の大穴を経由してペルシダーヘ入って行くことになっている……。

もう数年前のこと、アメリカの吉書の目録をみていて、 "The Hollow Earth - The Greatest Geographic Discovery in History" 〈空洞地球――史上最大の地埋学的発見〉というパンフレットを発見した。ウヌ、これこそはかの有名なるJ・C・シムスの北極探検の趣意書に相違あるまいと思って、値段があんまり安いのには一沫の不安をおぼえながらも、とにかく注文してみたのである。そしてやっと到着したのを見たら、J・C・シムスのものではなかったが、もっととんでもないものだったのだ。

極地探検で有名なR・E・バード少将が1956年の南極探検飛行の最中に、その大穴の中へ迷いこんだ――というのである! パンフレットはガリ版刷りだが大判で 100ページ余りもあるもので、著者はレイモンド・バーナード博士、ニューヨーク大学とコロムピア大学で3つの学位をとっている。ほほォなるほどと、おもって読んでいったまではよかったのだが、そのうちにこの博士がパイオソフィックスとかジェリアトリックスとかいろんなむつかしい学問の権威だとかで、巻末にある著作目録によると、〈水道の水を飲むのが万病のもとだ〉とか〈肉を食うと長生きしない〉とか〈石からつくったパンは栄養が豊富で長寿のもと〉最後には〈土食健康法〉などどというやつまであらわれ、おまけに止しゃあいいのに、“この空洞説のパンフレットは博士のもっとも有名なる著書である――”という註釈があらわれるにいたってがっくりきた。要するに空洞の内側が〈空飛ぶ円盤〉の基地だといいたいらしいのである。阿呆らしいといえば阿呆らしいが、なかなか自由奔放な発想でなまじっかなSFを読むよりもたのしいから、いずれ先にこの巻未解説で紹介しようと考えている。

ところでわれわれは、ギリシャ時代このかた今日まで、人類というものが地球という球の表面にへばりつくようにして生活してきたと信じこんでいるがはたしてそうか?

馬鹿いうな、海岸に行ってみろ、水平線がまるくなってるじゃないか――とあなたはいうかもしれないし、おまえ、アポロ宇宙船が撮った丸い地球の写真を見たことないの? というかもしれない。だがそいつが眼の錯覚じゃないと断言できるか?

すぺて誤解のもとは、ギリシャ以来人類が愚かにも光は直進するものと勝手に信じこんだせいなのだ――と主張したのはアメリカのU・G・モロウ教授という人である。1897年のこと。そして1925年には、この説にいたく共鳴したカール・ニューパートというドイツ人がその説をさらに深く研究し、その成果を一冊の本にして刊行しているのである。馬鹿な話だなァとあなたは思うかもしれないが、ナチス梅軍はそう思わなかった。ニューパートの言うとおり、この地球表面と呼ばれている人類の居住地が、実は無限につづく岩塊のなかにぽっかりとひらいた球状の空間の内部――つまりペルシダーみたいなものだ――としたら、こいつは、なにか新兵器に応用できないか――とナチス海軍の首脳部は考えた。1943年のことだというから、もうかなりドイツもあぶなくなってきた頃である。そこで特別研究チームがつくられ、赤外線写真の専門家であるハインツ・フィッシャー博士がその最高責任者に任ぜられ、バルチック海の孤島に研究所を開設した。そして、ツァイス社に特註した超望遠カメラをずらりと海岸

にならぺてせっせとなにやら撮影を開始した。おかしなことに、そのレンズは水平線から四五度ほど上向きの、あらぬ空の一角を狙っていたという。もしも、ニューバートの説が正しければ、目に見える水平線より上を狙って赤外写真をとれば、はるか遠方にいる連合軍の艦船がキャッチできるにちがいない――その巨大なレンズの砲列には、ドイツ海軍のそんな願いがこめられていたのである……。

すぺて誤解のもとは、ギリシャ以来人類が愚かにも光は直進するものと勝手に信じこんだせいなのだ――と主張したのはアメリカのU・G・モロウ教授という人である。1897年のこと。そして1925年には、この説にいたく共鳴したカール・ニューパートというドイツ人がその説をさらに深く研究し、その成果を一冊の本にして刊行しているのである。馬鹿な話だなァとあなたは思うかもしれないが、ナチス梅軍はそう思わなかった。ニューパートの言うとおり、この地球表面と呼ばれている人類の居住地が、実は無限につづく岩塊のなかにぽっかりとひらいた球状の空間の内部――つまりペルシダーみたいなものだ――としたら、こいつは、なにか新兵器に応用できないか――とナチス海軍の首脳部は考えた。1943年のことだというから、もうかなりドイツもあぶなくなってきた頃である。そこで特別研究チームがつくられ、赤外線写真の専門家であるハインツ・フィッシャー博士がその最高責任者に任ぜられ、バルチック海の孤島に研究所を開設した。そして、ツァイス社に特註した超望遠カメラをずらりと海岸

にならぺてせっせとなにやら撮影を開始した。おかしなことに、そのレンズは水平線から四五度ほど上向きの、あらぬ空の一角を狙っていたという。もしも、ニューバートの説が正しければ、目に見える水平線より上を狙って赤外写真をとれば、はるか遠方にいる連合軍の艦船がキャッチできるにちがいない――その巨大なレンズの砲列には、ドイツ海軍のそんな願いがこめられていたのである……。