ほんの半年ほど前のこと、わたしのところに〈週刊“某”〉誌の記考がやってきて、「マクルーハンの次はターザンだという説が出てますがどんなもんでしよう?」というのだ。

ほんの半年ほど前のこと、わたしのところに〈週刊“某”〉誌の記考がやってきて、「マクルーハンの次はターザンだという説が出てますがどんなもんでしよう?」というのだ。あきれかえったわたしがその出所を間いたら、今をときめく“某々”教授「なんとか理論」とか「かんとか思考」などという本をやたらと翻訳してまたたく間に巨万の富をきずいたお人だという。「あの先生のいうことだからまちがいはないでしよう」と記者は大まじめなのだ。いったいなんで某々教授はそんなことをいいだしたんだ、とつっこんだら、某々教授がこうおっしゃったという。

「きみィ、いまアメリカヘ行ってみたまえ! 空港だってドラッグ・ストアだって、どこに行ったって〈ターザン〉のペーパーバックばかりだよ! やはり、不況とベトナムに悩むアメリカ人が行きついたのはターザンの生活態度なんだねェ! マクルーハンの次はきみィ、ターザンだよ、きみ、ターザンだ!」

〈ターザン〉の版権がクリアーになって、バランタインがペーパーバックにいれて以来、もう10年以上もアメリカの空港やドラッグ・ストアーには〈ターザン〉があふれていれるのに、このセンセイ、たった今、気がついたとはよほどまぬけなおかたと見える。

ここぞとばかりに、コテンコテンに某教授とやらを痛めつけて記者を帰し、それ以来〈週刊“某”〉誌に気をつけてはいるが、それっきり、そんな記事の出る気配もない。まったくしゃれにもならぬ話である。取材費を3,000円くれたっけ。

ところでターザンとはなにものか?

“ア・ア・ア!”などと奇声を発しながら、ロープかなんかにブラさがって高いところからとびおりる“ターザンごっこ”の経験はたいていの読者がお持ちのはずだが、ではいったい、そのターザンという男がどんな経歴の持ち主かと聞かれて即座に答えられる人の数はさほど多くないのではないかとおもう。

もとをただせば、ターザンその人の両親はイギリスの貴族 Lord and Lady Greystoke ことジョン・クレイトンとその妻のアリス。軍人であるクレイトン卿が妻とともに任地へむかう途中その船のなかで叛乱がおこり、夫妻はアフリカ西海岸の人里離れたあたりにおきざりにされてしまうのである。そこで、夫はかろうじて雨露をしのげる小屋を建て――ロビンソン・クルーソーよりも、もっと大量の資材や食料をもって下船させられたので、あれほどひどくはないが――ほそぼそと生活をはじめるのである。ところがある日のこと、夫が猛烈なゴリラに襲われ、とっさにアリスの発射した鉄砲によってきわどいところを助けられはするのだが、そのときの激しいショックはついに彼女の精神を狂わせてしまう。そしてその夜、彼女は一人の男の児を生んだ。しかし夫のやさしい看病のかいもなく、彼女はついに正気にもどることもないまま、それからちょうど1年目に静かに息をひきとってしまう……。

話かわって、ここはアフリカの密林の真ッ只中――ボス猿のカーチャックに引率された類人猿のグループは海岸も近いとある入り江の岸に見なれぬ小屋をみつけ、こっそりとしのびこんでみると、なにやら放心状態のまま立ちつくしている男の傍にはげしく泣きさけぶ赤ン坊……。ボス猿力ーチャックがあっさりとその男を締め殺し、そこいらをひっかきまわしはじめたとき、つい先日死んだ子猿の死骸を今も大切にだいていた牡猿カラは、ふと、泣きつづけるその赤ン坊をだきあげたのであった……。

これが、密林の王者ターザンの由来なのである。

〈ターザン〉が発表と同時に大変なペストセラーになったというのはよく間く話で、第1作が1年目に100万部売れたとか、300万部、500万部などという説さえある。しかし、前記、フェントンの調査によると、1914年、マクルーグから出た初版は5,000部にすぎず、その年の再版を入れても1万5000部にすぎないといわれる。

しかし、のちにコロンビア大学がおこなった“1875年から1934年までのべストセラー・ベスト65”のなかには〈ターザン〉の第1作が27位にランクされ計75万部と記録されており、さらに1945年の時点での〈ターザン〉シリーズの総発行部数は209万部とされているのをみてもとにかく大変なポピュラリティをもっていることがうなずけよう。

ERB(エドガー・ライス・バロウズ)という名前を聞いたとたんに、ジョン・カーターやデヴィッド・イネスの名を思いうかべる人たちと、それからターザンやジェーンの名を思いだす人たちとは画然と二つにわかれているように思える。とくにアメリカの場合はそれがいちじるしい。

〈火星ンリーズ〉を読んでいたく感動したSFファンがはるばるアメリカまで手紙を出してERBのファンクラブにはいったはいいが、送られてくる機関誌はターザン映画のことばかりで〈火星シリーズ〉の火の字も出ていないとわたしのところへ尻をもちこまれて閉口したことがある。ファンだけではない、R・W・フェントンの手になるERBの評伝には、ターザンがはじめて映画化されたときの契約書の写しまではいっているのに、〈ペルシダー〉についてはほんのペの字くらいしか出ていないし、また一方でR・A・ルポフの評伝には、逆に、はじめから三分の二位までは〈ターザン〉に関してはターの字くらいしかあらわれてこないというしまつである。

ただ大変おもしろいのは、この〈ターザン〉と〈火星シリーズ〉や〈ペルシダー・シリーズ〉とがほとんど平行して執筆されていることである。

〈ターザン〉第1作の雑誌連載が開始されたのは1912年、〈ペルシダー〉第1作は1914年、作家としてのパロウズの長い人生からしてみれば同時にといってよい。

バロウズ自身は、〈ターザン〉の発想のもとになったのがローマ建国史話にあらわれる、狼に育てられたロムルスとレススのエピソードだと言っているが、わたしには、むしろ、かれも大いに愛読したと述懐しているジャック・ロンドンやラドヤード・キプリングの動物小説や、スタンレーのアフリカ旅行記から受けた影響のほうがはるかに濃いように思われるのだがどんなものだろうか。いずれにしろ〈ターザン〉もののおもしろさと、〈火星〉〈ペルシダー〉などのおもしろさとはかなり異質のものだといえる。

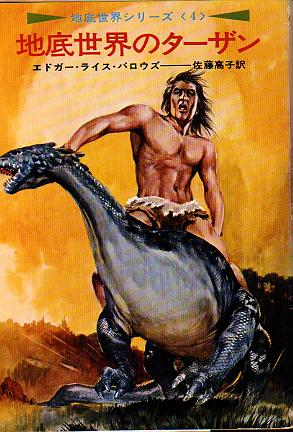

この二つの異質なおもしろさをひとつにまとめれば二倍おもしろくなるにちがいないとERBが考えて――といえば聞こえはいいが、1930年、第1作以来15年、〈ペルシダー〉が4作目、〈ターザン〉にいたってはなんと15冊目というわけで、さすがのERBもネタ切れに大変苦しんでいる様子がありありと見てとれる。

キャプテン・フューチャーとレンズマンが手を組んで――とか、クレオパトラと山本富士子がレズだったら――などという思いつきが結局は思いつき以上にならないケースが多いように、ペルシダーへターザンがのりこむというERB苦肉の策もさほど効果はあがっていないように思える。初期の作品にえがかれているようなターザンの人間くささみたいなものが、もうこのへんまでくると鮮度がかなりおちていることと、地底世界に展開する物語にいまひとつあたらしさがかけているせいだろうと思う。〈ターザン〉を読むのなら、やはり第1作、第2作あたりからにしてほしいとおもうのはあながちわたしの欲目からではないと思う。