戦後、エジプトから追放されたファルーク王が、「いまに地球上に残る王様は、イギリスの国王とトランプのキングだけになるだろう」と語ったという有名なエピソードがある。ことほどさように、20世紀にはいってからの王家の受難と没落は、目を覆いたくなるほどすさまじい。20世紀は王家の落日の歴史でもある。こういう場合、歴史的必然という便利な言葉で割り切ってしまえばそれまでだが、王制と貴族制が生みだしたバロックやロココの文化的遺産を、現在なおわたしたちが享受していることを考えると、一抹の感慨を禁じえない。めぽしいところを数えてみても、第一次大戦後には、オーストリー・バンガリー(ハプスブルク家)、ドイツ(ホーヘンツォルレン家)、ロシア(ロマノフ朝)、トルコ(オスマン朝)の各帝国が崩壊し、第二次大戦後には、イタリア(サルデーニア王家)、エチオピア(ハイレ=セラシエ一世)が共和制に移行している。東洋に目を転ずれば、300年つづいた中国の清朝、500年つづいた朝鮮の季朝が消滅している。その他、数えあげれば、枚挙にいとまがないとは、まさに

このことだろう。皇帝や国王や大公が消えるいっぽうで、大統領や主席や評議会議長はふえるいっぽうである。かつては神々が絶滅して神話の世界にはいってしまったが、いずれは王様も絶滅して伝説と物語の世界にはいってしまうのかもしれない。

戦後、エジプトから追放されたファルーク王が、「いまに地球上に残る王様は、イギリスの国王とトランプのキングだけになるだろう」と語ったという有名なエピソードがある。ことほどさように、20世紀にはいってからの王家の受難と没落は、目を覆いたくなるほどすさまじい。20世紀は王家の落日の歴史でもある。こういう場合、歴史的必然という便利な言葉で割り切ってしまえばそれまでだが、王制と貴族制が生みだしたバロックやロココの文化的遺産を、現在なおわたしたちが享受していることを考えると、一抹の感慨を禁じえない。めぽしいところを数えてみても、第一次大戦後には、オーストリー・バンガリー(ハプスブルク家)、ドイツ(ホーヘンツォルレン家)、ロシア(ロマノフ朝)、トルコ(オスマン朝)の各帝国が崩壊し、第二次大戦後には、イタリア(サルデーニア王家)、エチオピア(ハイレ=セラシエ一世)が共和制に移行している。東洋に目を転ずれば、300年つづいた中国の清朝、500年つづいた朝鮮の季朝が消滅している。その他、数えあげれば、枚挙にいとまがないとは、まさに

このことだろう。皇帝や国王や大公が消えるいっぽうで、大統領や主席や評議会議長はふえるいっぽうである。かつては神々が絶滅して神話の世界にはいってしまったが、いずれは王様も絶滅して伝説と物語の世界にはいってしまうのかもしれない。アメリカは建国の事情からして歴史が浅く、王制も貴族制も経験したことがない。そのせいか共和制と民主主義を謳歌する反面で、アメリカ人は貴族にたいする憧憬と羨望の念が強いといわれている。アメリカのジャズメンが公爵(デューク)エリントンや伯爵(カウント)ベイシーといった芸名を名乗るのも、案外その現われかもしれない(ブラック・ユーモアはもちろんだが)。そして、われらのバローズにもこの傾向が見えることは、ほほえましい。そういうと意外に思う向きもあるだろうが、この傾向は、ERBの作品を分析するまでもなく、ヒーローとヒロインの素姓を考えると、すぐに浮かびあがってくる事実である。

「 火星 」「 金星 」両シリーズの主人公(アメリカ人)が結婚する相手は、いずれもその惑星の王女(プリンセス)である。 ジャングルの王者ターザン が、そもそもイギリス貴族グレーストーク卿の息子であることも思い出していただきたい。「 石器時代へ行った男 」の主人公(アメリカ人)の結婚相手は、フランスの王朝の一つ、ヴァロワ家の末裔である。「 密林の謎の王国 」の主人公(アメリカ人)の結婚相手は、カンボジアの王女である。つまリバローズの作品では、無名のヤンキーが王女と結ばれるという貴賤結婚、つまり日本流にいうと玉の輿の逆ケースが多く、ここにはアメリカ人の貴族願望のみごとな反映が見られるのだ。

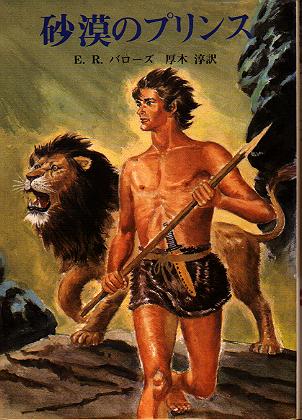

さて、本書「 砂漠のプリンス 」は1914年の2月から3月へかけて執筆され、1917年にオール・ストーリー・ウイークリー誌の6、7月号に連載された(単行本になったのは、1938年)。執筆から発表まで3年間の空白があるのは、この間、セリグ・ポリスコープ・カンパニーで映画化されることになり、雑誌の発表を映画の公開と時期を合わせたためである。カバー裏に載せたオール・ストーリー誌の表紙が映画のスクリーンと観客を描いているのも、それが理由である。

本書でバローズは、ヨーロッパの王国の首都とサハラ砂漠を交互に描くという、彼の作品中でも珍しい構成をとっている。文明の挽歌と野性の讃歌の対照の妙を浮き彫りにするためであろう。

主題の一つは政治的陰謀であり、もう一つは野性の恋と、それにまつわる人間と野獣との心暖まる交流である。記憶を喪失した主人公のアジズが恋人のナクーラを前にして、自分は並の人間以下の、豚か犬か、と懊悩するくだりがあるが、バローズ・ファンなら、「モンスター13号」の主人公、つまり科学者によって実験室で創られた人造人間の13号が、人造人間には魂があるのか、人間の女性と結婚する資格があるのかと深刻に煩悶した場面を連想するかもしれない。