「火星シリーズ」の棹尾を飾る本巻には二つの異色作品が収められている。まず初めの「巨人」は1941年1月、“アメージング・ストーリーズ”誌に発表され「骸骨人間」は1943年2月、同じく“アメージング・ストーリーズ”誌に発表された。単行本になったのは作者バローズの死後14年たった1964年で、カナベラル・プレスから刊行された。標題は

Jhon Carter of Mars(火星のジョン・カーター)である。

「火星シリーズ」の棹尾を飾る本巻には二つの異色作品が収められている。まず初めの「巨人」は1941年1月、“アメージング・ストーリーズ”誌に発表され「骸骨人間」は1943年2月、同じく“アメージング・ストーリーズ”誌に発表された。単行本になったのは作者バローズの死後14年たった1964年で、カナベラル・プレスから刊行された。標題は

Jhon Carter of Mars(火星のジョン・カーター)である。ところで「巨人ジョーグ」は「火星シリーズ」の他の作品とは、文体、語法において、少々相違する点が見られることを指摘しておきたい。まずヘリウム空軍ということばである。これは従来、他の巻では海軍(ネイビー)とされてきたもので、階級をはじめとする用語もすべて海軍用語が用いられ、カントス・カンも海軍長官と明示されていたのであるが、本巻では一転して、ヘリウムの Air Force エア・フォース(空軍)ということばが使用されている。本来SFにおける宇宙船とは Space Ship スペース・シップという原語が示すように、海上に浮かぶ軍艦が、そのまま空中を飛翔できたらという前世紀的発想から生まれた産物てある。20世紀にはいって、第一次大戦前後から複葉飛行機が徐々に実用の段階にまで発達してきたが、それでもまだ空軍というほどの威力を持つにほど遠く、一般にはやはり、巨砲を装備した超弩級戦艦でなければ、装備や収容力の点からも宇宙空間を突進して異星人と戦う宇宙船になりえないものと考えられていた。したがってこれはバローズに限らないことだが、SFにおいてはほとんどの宇宙船隊が海軍(ネイビー)とされてきたのである。しかし本編が発表された1941年といえば、すでに第二次大戦が勃発しており、特にドイツ空軍の大活躍が全世界の耳目を聳動していた時期である。現実の動きに押されて、SFの世界でも海軍にたいする空軍の優越が認識されだした兆候というべきであろうか?

第二には、ジョン・カーターの代名詞として、地球人(アースマン)ということばが、多用されている点で、シリーズを読みついできた読者には、少々くどすぎるきらいがある。また、従来は“多くの足を持ち”と形容されていた火星ねずみ(アルシオ)が、突然、三本足と限定されてしまったこともふにおちない。こうした点は翻訳中に訳者が感じた疑問であるが、注意深い読者なら、まだまだ不審な点を発見できるかもしれない。1941年に原作が発表された当時、慧眼なバローズ・ファンたちもこうした異同に気づき、一時、本編は贋作ではないかと騒がれたことがあるという。バローズ研究家のリチャード・A・リュポフは火星シリーズ全体を概観したエセーを書いており、(これは「創元推理コーナー」に掲載される)それによると、本編執筆当時、バローズは「ターザン」ものの児童版を出していた出版社から、ジョン・カーターを主人公にした絵入りの物語を依頼されていたため、巨人ジョーグという同一の素材を成人用と児童用と二つに書きわけて、それぞれ相前後して発表したとのことである。してみると、前述した「巨人ジョーグ」の筆致(タッチ)の変化は、そこら辺に原因があると見るのが 妥当であろう。

「木星の骸骨人間」は、いうまでもなく、ジョン・カーターが活躍する最後の作品であり、作者バローズの白烏の歌でもある。バローズは太平洋戦争勃発に伴う従軍活動のため創作活動を中断してしまったのだが、もしそうした事情がなければ「火星シリーズ」に引きつづいて「木星シリーズ」を書きつづける構想を抱いていたことは明らかである。本編は中編ではあるが、幾分、挑戦的な前書きといい、木星の詳細な物理、気象、文化、人種等の描写といい、今後の続編への布石として本編を執筆したと見てまちがいはない。おそらく第2巻では、皇帝バンドリアンにひきいられた骸骨軍団の大規模な火星攻撃、それを迎え撃つヘリウム帝国とその同盟国の奮戦という経過になったと思われる。

思えば「火星シリーズ」の第1巻「プリンセス」の邦訳が刊行されたのは、ちようど3年前の1965年9月下句であった。それまで、SFブームといわれる活況の中にあっても、なぜかスペース・オペラのシリーズものは、いまだ未紹介の分野として、そっくりとり残されていた。1920年代の古いSFを、なにを今さら、という風潮もないではなかった。しかしスペース・オペラヘの認識が現代SF理解への不可欠の要件であることはもとより、そうした歴史的観点を離れても、スペース・オペラのなかには――そして特にバローズには――現代のSFにすでに失われた絶対的ともいうべき面白さがあり、それを紹介したいというのがわたしの念願でもあった。単にSF発達史上の古典として出版するならば、「火星シリーズ」は冒頭の1巻だけでこと足りたろう。また1巻を観測気球として出して、読者の反応を見る、というのも編集上の一つの定石ではある。しかし、編集部では、思いきって全巻刊行という手段に訴えることにした。「火星シリーズ」が日本の全SFファンの間で爆発する起爆剤はそれしかなかったからだ。

3年前の7月未、むし暑い編集室でわたしは「火星シリーズ」の内容見本用の解説と広告文を書いていた。第1巻の解説の骨子となった文章だが、今、読み返してもいつになく意気込んで、少々熱っぽい。書き上げて宣伝部に渡したときは夕方近かった。その日は夜行で友人たちと毎年恒例の蓼科カントリー・クラブ行きの日だったので今でもよく覚えているのだ。

当時、すでに小西宏氏の訳稿は印刷所に回っていた。校正者が、“こんなおもしろい小説を読んだのは初めてだ”といったという話を小耳にはさんで、わたしは大いに心強い思いをしたものである。

9月末に第1巻が発売された。反響を知るまでの何日かの間、正直なところ、わたしは魚雷を発射したあとの潜水艦の艦長のような心境であった。「火星シリーズ」の成否が、その後に予定していたスペース・オペラ紹介のぺースの決め手となるであろうから……。

刊行後まもなく新潟のかたから、盲人用の点字訳を許可してもらいたいというお手紙を頂戴したのは強い反響のその一例である。訳者の小西宏氏のもとにその手紙を回送しながら、わたしは17年間の編集生活で初めてと行ってよいほどのある種の感慨にとらわれたのである。

その後のことは、ことさらに書くことを要しない。この3年間のうちに、東京創元社からは「火星」につづいて「レンズマン」「金星」「スカイラーク」、早川書房からも「キャプテン・フューチャー」などが刊行されて、1920、1930年代のスペース・オペラは、ようやくその全貌を日本の読者の前に見せつつあるところである。

ところが「火星シリーズ」の評判が高まるにつれて、逆に教職にある訳者小西宏氏の専門分野の仕事が多忙になり、とうとうわたし自身がリリーフ投手よろしくシリーズの後半を受け持たざるを得ないはめになったのは、まったく予定外の出来事だった。その責めを、もし大過なく果たし得たとすれば幸いである。

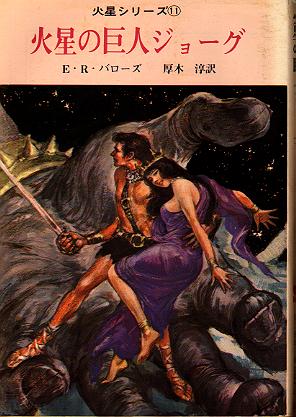

最後に――しかし――最大の感謝と刊行遅延のお詫びを申しあげなければならないのは、終始、怠惰な訳者と勤勉なる編集部を、あるときは激励し、あるときは脅迫に近い鞭撻をあたえられた全国のカーター・ファンの読者各位にたいしてである。また、華麗な挿絵で本書を楽しい大人の絵本に仕立ててくださった画家の武部本一郎氏、バローズ学の蘊蓄を傾けて貴重な論稿を再三寄稿してくださった野田宏一郎氏にも篤く御礼申しあげたい。