エドガー・ライス・バロウズが、晩年、オープン・ロードという雑誌1949年9月号に書いた短い自伝によると、彼が『 類猿人ターザン 』を執筆したのは、1911年12月1日から翌年5月14目のあいだで、まだ作家として一本立ちできず、シカゴのあるデパートでマネジャーをやっているころのことであった。

エドガー・ライス・バロウズが、晩年、オープン・ロードという雑誌1949年9月号に書いた短い自伝によると、彼が『 類猿人ターザン 』を執筆したのは、1911年12月1日から翌年5月14目のあいだで、まだ作家として一本立ちできず、シカゴのあるデパートでマネジャーをやっているころのことであった。いうまでもなく、この ターザン・シリーズ 第一作は、彼の もう一つの有名シリーズ の発端篇『 火星のプリンセス 』(発表時のタイトルは『火星の月のもとで』)についで書かれた、彼の二つ目の長篇で、大衆小説雑誌〈オール・ストーリィ〉1912年10月号に一挙掲載され、なみはずれたストーリイ・テラーとして彼の声価を決定的にした。

自伝の中で、パロウズは当時をこう回顧している。

「私はべつに創作への衝動にかられて書いていたのでもなく、書くことに何か特別の愛情を抱いて書いていたのでもない。動機はただ一つ、妻と二人の赤ん坊がいたからである……私は貧乏を心の底から憎んだ、清貧こそ美徳、などと気取るやつらをはり倒してやりたいくらいの心境だったのだ。貧乏とは、無能の証明以外の何ものでもない。そこには徳もなければ、清さもありはしないのだ……

私はそこで働きながら、夜と休日を利用して『類猿人ターザン』を書いた。古い手紙の裏だの不用になった紙だのに、手書きでつづった。私にはさしていい小説とも思えなかったので、はたして売れるかどうか心もとなかった。だが、ボブ・デイヴィス(オール・ストーリイ誌を出していたマンゼイ出版社の編集部長)は雑誌掲載の可能性を認めてくれ、私は小切手を受けとった。たしか今度は、700ドルだったと思う……」

ちなみに、『火星のプリンセス』の雑誌掲載料は、400ドルだったという。この手記で興味をひくのは、小説を書いた動機が、ただたた貧乏だったから、金が欲しかったからだと、正直に告白していることである。功成り名遂げたのちの告白だから、多少のてらいもあるがもしないが、そこに彼の性格や文学観、人生観の一端がうかがわれておもしろい。このことはターザンその他のヒーロー小説を生み出すにいたったバロウズの創作の秘密にかかわることなので、稿を改めてとりあげるつもりである。

さて『類猿人ターザン』は、当時の人気画家クリントン・ペッティのイラストで、堂々と掲載号の表紙をかざるほど、編集部も力をいれてくれ、その反響も、期待通り上々だった。

パロウズが果してこの作品を書いたとき、すでに続篇を構想していたかどうかは、はっきりしない。ストーリイの展開も、人気が出なければこれで打切ってもいいように、曖味さは残しながらも、一応の結末がつけられていた。だが、読者の反応は大きかった。その後のターザンがどうなったか教えろという投書が、ぞくぞく編集部によせられた。

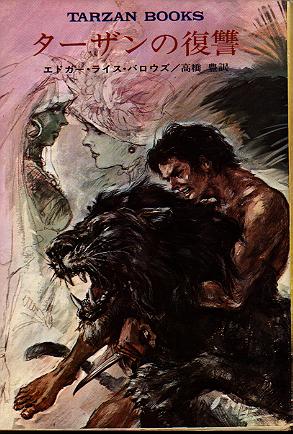

掲載号が出て2ヵ月ちょっと、〈火星シリーズ〉の第2作『 火星の女神イサス 』を書きあげたあと、バロウズは1912年12月からたった2カ月で、第2作 The Ape-Man and Monsieur Tarzan を書きあげた。のちにこれが The Return of Tarzan と改題されて単行本となったが、本書『 ターザンの復警 』はそれを底本としている。

この第2作に関しては、ちょっとしたエピソードが伝えられている。バロウズはこれを書きあげると、さっそくオール・ストーリイ誌に送ったのだが、意外なことに不採用ときまって、つき返されてしまったのだ。一説には、彼に目をかけてくれた編集部長のデイヴィスや、同誌編集長トマス・N・メトカーフの目に触れぬうちに、ある副編集長が勝手に送り返してしまったともいわれているが、とにかく一作一作に生活を賭けていたパロウズには、相当なショックだっただろう。

だが、これほどの人気作品がほっておかれるはずはない。オール・ストーリイ誌のライパルだったストリート&スミス社のニュー・ストーリイ誌が、さっそく1000ドルで買い取り、同誌の1913年6月号から7回にわたって連載されることになる。

マンゼイ社のデイヴィス部長はこの事態にひどく狼狽し、以後パロウズの作品は無条件で採用するよう、部下に指示したといわれる。事実、マンゼイ社とその後継者が存続した1912年から41年のあいだに、じつに48篇に及ぶ彼の作品が、同社の雑誌に発表されている。

こうした人気ぶりに、バロウズはどうやら筆一本で食っていける自信がつき、くわえてその年2月、父が死に、その13日後に3人目の子供が生まれたこととあいまって、彼は思いきって職をやめ、フルタイム・ライターとして立つ決意をかためた。

1913年――『ターザンの復讐』が最初に書かれたこの年こそ、作家バロウズの真の誕生が約束された年といってよいだろう。